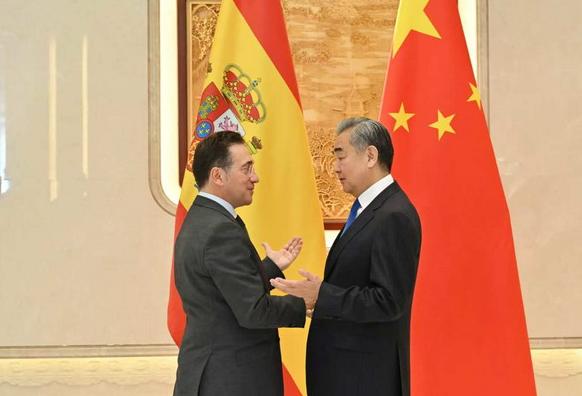

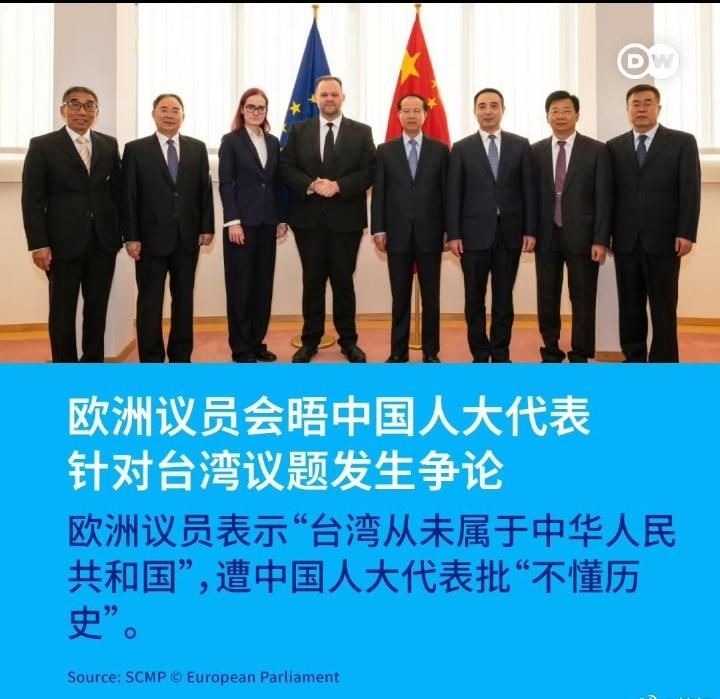

德国媒体报道:“欧盟在考虑强制要求中国在欧洲的投资者向欧洲企业移交技术,以提高欧盟产业的竞争力。还要求投资者使用一定数量的欧盟商品或劳动力”。 2024年全球动力电池装机量前十名中,中国占据六席,宁德时代以37.9%的市场份额独占鳌头,六家中国企业的总占比高达67.1%。 反观欧洲,连一家进入前十的企业都没有,与中国的差距拉大到48.7个百分点。更令欧洲窒息的是固态电池技术——这项被视为“下一代技术明珠”的领域,中国亿纬锂能已敲定2026年量产,宁德时代跟进2027年,而欧洲的奔驰仅推出测试车,量产时间表至今空白。 技术代差的背后,是产业链的全面碾压。中国电池企业每年研发投入超60亿元,从锂矿加工到电池回收形成完整闭环,良品率高达92%,专利占比超36%。 而欧洲的电池战略直到2024年才姗姗来迟,政策反复、资金不足、产业链断层,连半固态电池的量产都依赖中国技术。 当比亚迪在欧洲销量暴涨2225%,2024年单季卖出58万辆,直接甩开特斯拉8.5万辆时,欧洲车企的焦虑彻底爆发——大众曾雄心勃勃要自研车载操作系统,折腾数年后彻底服软,2024年转头与小鹏、美国企业合作开发,CEO在股东信中直言要追赶“中国速度”。 这并非欧洲首次上演“技术掠夺”戏码。十年前光伏产业爆发期,欧洲曾对中国光伏企业发起双反调查,试图通过关税壁垒将其赶出市场。 结果中国光伏企业非但未倒,反而将技术迭代至全球顶尖水平,最终欧洲的光伏项目不得不依赖中国组件和技术。如今在汽车和电池领域故技重施,本质是同样的逻辑——当自身技术落后、市场被抢占时,用行政手段掠夺成果。 欧盟的算盘打得精明:新规要求中国企业在欧投资必须组建合资企业、使用欧盟劳动力、采购当地商品,甚至强制转让技术。丹麦外交大臣拉斯穆森直言:“我们应从美国和中国的经验中汲取灵感。” 但这种“借鉴”忽略了关键差异——中国当年通过合资政策吸引外资时,拥有庞大的空白市场和低成本劳动力,而今天的欧洲市场饱和、劳动力成本高昂,制度僵化,根本不具备复制的土壤。 面对咄咄逼人的技术掠夺,中国早已亮出底牌。2025年7月,中国商务部将“电池正极材料制备技术”列入限制出口目录,包括磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等核心技术。 这一招直击欧洲软肋——全球90%的精稀土产能由中国掌控,当中国收紧稀土出口管制,欧洲光刻机巨头阿斯麦的生产立即受到冲击。更微妙的是,中国对欧盟钢铁进口关税翻倍,将免税配额削减47%,直接打击欧洲制造业根基。 外交层面的交锋同样激烈。中国外交部用三个“反对”划出红线:反对违反世贸规则强制技术转让,反对干预企业正常经营,反对以提升竞争力为名采取保护主义。 这种表态背后,是中国对规则战的深刻理解——欧盟若执意推行新规,不仅将破坏中欧贸易关系,更会削弱自身在全球治理中的公信力。 从荷兰政府强行冻结安世半导体资产,到欧盟酝酿技术掠夺新规,西方对华战略已从“暗偷”转向“明抢”。这种转变暴露了技术殖民主义的本质:当中国在高科技领域取得领先,西方不再满足于市场竞争,而是直接动用国家权力进行公开抢劫。 但历史不会简单重复。中国在新能源领域的优势,是数十年持续投入和完整产业链的结晶,非一纸行政命令所能颠覆。 欧盟若执意推行技术掠夺,最终可能陷入两难——强制转让会打击中国投资积极性,错失合作机遇;不强制则无法弥补技术短板,继续被市场淘汰。这场博弈的结局,或将重新定义全球化时代的竞争规则。 当技术优势发生逆转,曾经的规则制定者会如何选择?是继续沉迷于掠夺旧梦,还是回归公平竞争的本源?这场中欧技术战,或许正在为下一个时代的全球化写下注脚。对此,您怎么看?

![我一开始以为自己看错了,后来发现欧洲人是认真的[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/10481215883558953055.jpg?id=0)