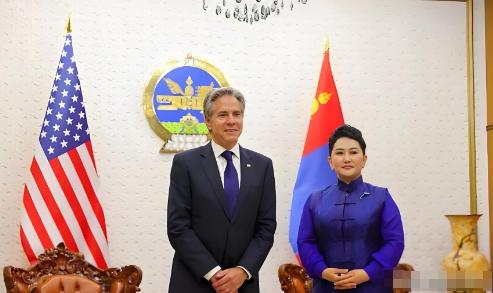

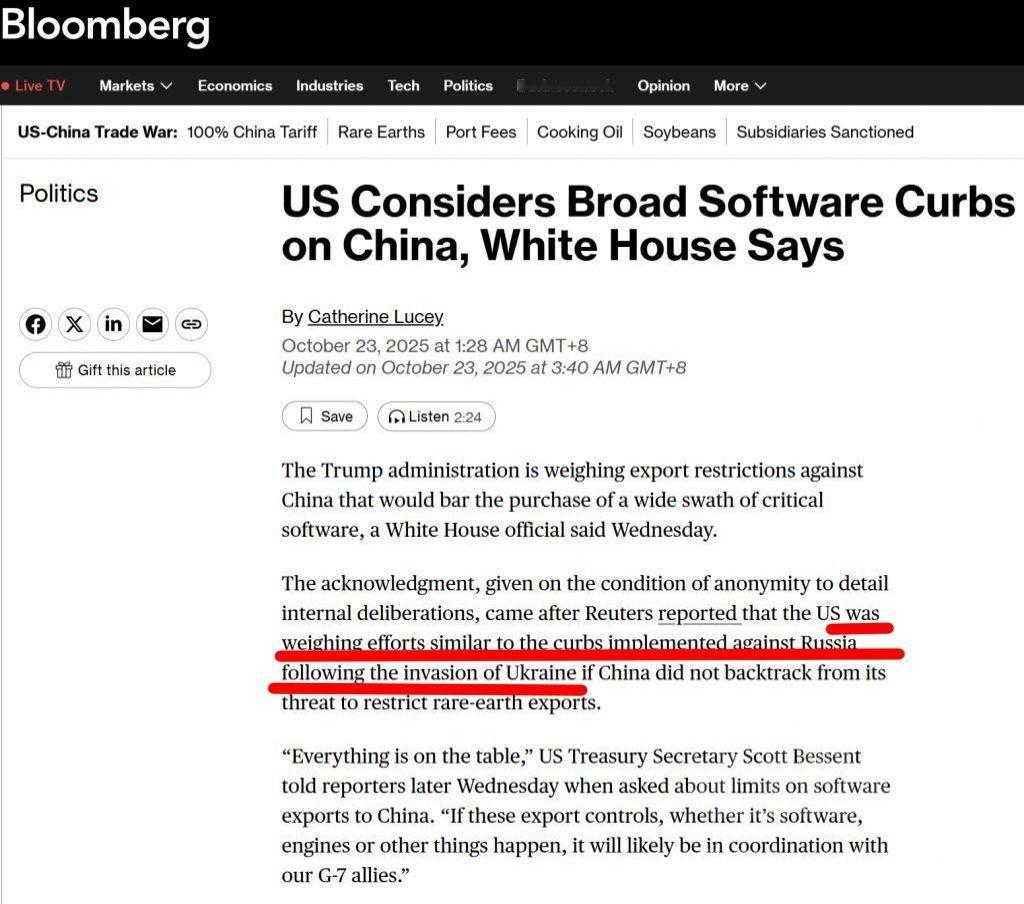

蒙古国亲华派总理赞丹沙塔尔已于2025年10月17日被解除职务。蒙古国可是个稀土资源大国,据统计其稀土储量约为3100万吨,占全球总储量的近20%,位居世界第二,重点是蒙古国的稀土多为重稀土。 赞丹沙塔尔从2004年首次当选议员开始,他历任外交部长、政府办公厅主任、国家大呼拉尔主席等要职,甚至在2024年短暂担任总统办公厅主任。 今年6月,他临危受命接任总理,本被寄予稳定政局的厚望,但执政四个月内,反对派议员以“违反宪法”为由发起弹劾,最终在议会中形成多数决议。这场风波背后,蒙古国的稀土战略与地缘政治博弈或成关键推手。 这个夹在中俄之间的内陆国,拥有全球第二大稀土储量——约3100万吨,占全球总量的近20%,且以重稀土为主。 这类稀土是制造磁材、导弹制导系统等高端装备的核心原料,战略价值远超普通矿产。然而,储量优势并未转化为经济收益,反而让蒙古国陷入“资源诅咒”:稀土开采成本低,但加工技术薄弱,设备运输需依赖中俄港口。 全球稀土市场“一核三极”格局中,中国掌握全产业链核心技术,美国、澳大利亚等国虽试图重构供应链,却难以绕过中国技术壁垒。 赞丹沙塔尔任内,蒙古国与西方的稀土合作动作频繁。2023年,美国与蒙古签署“开放天空协议”,计划开通直飞航线以运输矿产。 法国总统马克宏同年访蒙,推动核能集团欧安诺开发铀矿与稀土;韩国则联合美蒙建立“关键矿产三边协商机制”,试图构建独立于中国的供应链。这些合作看似为蒙古国开辟了新出路,实则暗藏重重障碍。 最现实的难题是运输。蒙古国作为内陆国,所有陆路通道均被中俄控制。联合国《内陆国过境运输公约》虽规定“过境国不得无正当理由拒绝内陆国货物”,但中国以“国家安全”“环境保护”为由,可对稀土运输设置技术标准、环保审查等门槛。 例如,蒙古国曾尝试将稀土运至中蒙合资园区初级分离后再出口,但利润被分割且主动权受限;若选择空运,每吨4万美元的运费足以让3100万吨储量沦为“纸面财富”。 技术壁垒同样难以突破。全球稀土加工产业链高度集中在中国,美国本土虽有稀土矿,但原料仍需运至中国精炼;蒙古国的情况更严峻——其稀土以轻稀土为主,中重稀土储量有限,而军工产业急需的钐、钇等元素恰恰依赖中重稀土。 中国近期升级的稀土出口管制,进一步限制了技术人员与设备输出,西方国家即使获得原料,也缺乏深加工能力。 赞丹沙塔尔的下台,或许与蒙古国在“亲华”与“第三邻国”战略间的摇摆有关。过去十年,蒙古国通过“第三邻国”政策引入美、法、韩等国投资,但这些合作多停留在框架协议阶段。 例如,法国欧安诺集团虽获得蒙古铀矿开发权,但项目需到2028年才能投产;韩国与澳大利亚的合作也因技术短板进展缓慢。 与此同时,中国仍是蒙古国最大的贸易伙伴,2024年双边贸易额占蒙古国外贸总额的60%以上。这种“左右逢源”的策略,在资源出口受阻时极易引发国内政治分歧。 如今,蒙古国的稀土困局揭示了一个残酷现实:在地缘政治博弈中,资源储备只是入场券,掌控产业链与运输通道才是决定话语权的关键。 中国通过技术标准、产业合作构建的“弹性屏障”,让西方国家的“去中国化”供应链重构举步维艰。而蒙古国若想真正将资源优势转化为经济利益,或许需重新审视与邻国的关系——毕竟,3100万吨稀土的“富矿”,若无法运出、无法加工,终将只是地图上的一个数字。 这场政坛地震后,蒙古国的新总理将如何平衡地缘政治与经济现实?西方国家的稀土野心又能否突破中国的“铁闸”?欢迎在评论区分享你的看法。

王平

把蒙古稀土堵住过100年才开