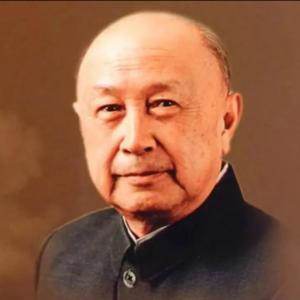

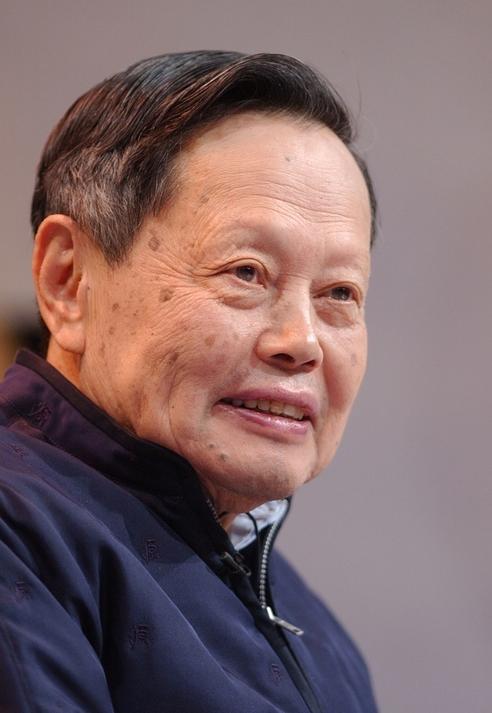

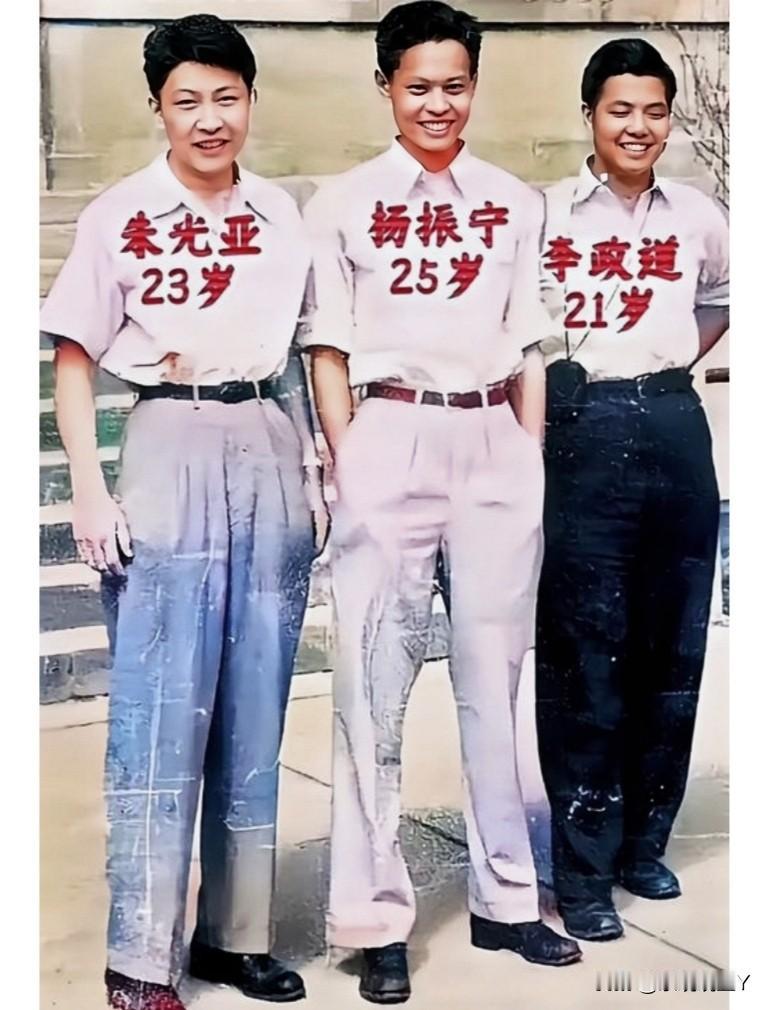

[微风]美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 钱学森的专业是空气动力学和火箭工程,这在当年几乎就是“军火说明书”,他的知识能直接、快速地转化为导弹,变成实打实的国防硬实力,这对于当时的美国来说,是迫在眉睫的威胁。 而50年代的新中国,最缺的就是这种能“雪中送炭”的实干家,来迅速撑起国家的安全屏障,所以,美国用吊销安全许可、软禁监视等手段死死拖住他,本质上就是想拖慢中国硬实力的发展。 杨振宁就不同了,他搞的是规范场论这种基础理论物理,这是科学发展的“底层基础”,要将其转化为实际应用,不仅需要大型对撞机这类高投入设备,还需要漫长的研究周期,对美国军工体系来说,这种基础理论短期内无法转化为实际战力,构不成直接威胁。 更何况,当时中国的实验室条件,根本无法支撑他的研究,强行让他回国不仅会中断一位物理学巨擘的学术生命,还会占用国内本就捉襟见肘的科研资源,钱学森后来也评价说,杨振宁留在国外,作用比在国内大。 这就引出了第二个层面:他们各自发挥最大价值的“场地”不一样,钱学森的战场必须在国内,而杨振宁的舞台恰恰就在国外。 钱学森回国后的任务,是从零开始构建中国的航天系统工程,他是这个庞大体系的奠基人,这项工作千头万绪,必须扎根在中国大地上,亲力亲为。 而杨振宁,正因为他身处普林斯顿这样的世界学术中心,才能维持顶尖影响力,为中国科技保留一个与世界前沿对话的珍贵窗口。 他1971年率先访华,成为中美破冰的信使,之后在美国各大学的演讲,极大地改变了美国人对中国的刻板印象。 他能以美籍华裔学者的身份,在华盛顿就钓鱼岛问题去美国参议院作证,拿出历史地图据理力争;也能自掏8000美金,在《纽约时报》刊登整版广告,敦促卡特总统与中国建交,这些操作只有一个身在局外、手握国际声望的人才能完成。 最后是两人的贡献形式不同,钱学森输出的是“硬资产”,而杨振宁进行的是一场长达半个世纪的“软实力投资”,最后连本带利地回流中国。 钱学森的功劳可以清晰地物化为“东风”系列导弹,是国家资产负债表上看得见摸得着的国防资产。 杨振宁的贡献则是一项庞大的人才投资计划,他向邓小平建议派遣留学生,他和钱三强等人共同推荐中国学者赴美,催生了中美高能物理的交流项目,他还推动引进了《科学美国人》中文版,为一代人打开了科学之窗。 他的诺奖声望本身就是一种无形的国家资产,为中国在国际科学界赢得了话语权。 2003年81岁的杨振宁定居清华,将自己的居所命名为“归根居”,他没闲着,参照普林斯顿模式创办了清华高等研究院,亲自给本科生上课,捐出自己的工资和数千万资金。 更重要的是,他凭借自己的影响力吸引了姚期智、施一公等一大批顶尖人才回国,在他之后,中国的物理学界新增了60多个实验室,科研论文质量和数量都实现了飞跃。 总得来说,钱学森为新中国铸造了保障安全的“盾”,让国家有了站稳脚跟的底气;杨振宁则架起了连接世界的“桥”,让中国科技能跟上世界前沿。 美国当年的决策只看到了短期的直接威胁,却低估了长期价值,对一个大国的崛起而言,这面“盾”和这座“桥”同样重要,缺一不可。 信源:人民日报 96岁杨振宁连发三问:中国培养一流科学家为何不太成功? 环球时报——你们这样说杨振宁 问过邓稼先吗?