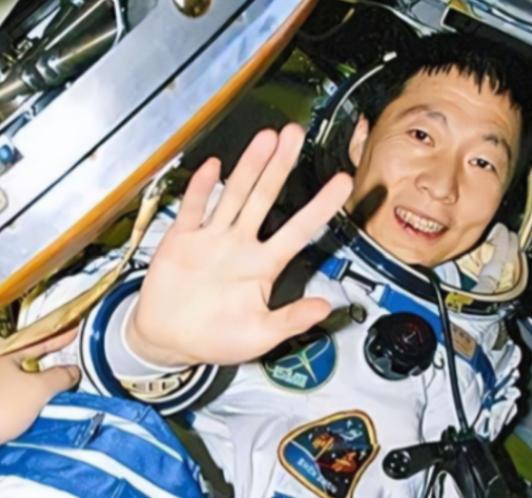

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应,道出航天员的不容易。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2003年10月15日,对于中国航天事业来说,是一个载入史册的日子。这一天,杨利伟乘坐神舟五号飞船成功升空,成为中国首位进入太空的航天员。 从那一刻起,他的名字被全国人民记住,也让整个国家第一次真切地感受到,“我们也能飞向太空”的自豪。然而,在外界的欢呼和赞誉背后,却很少有人知道,他在太空的那段经历,是多么惊心动魄,也正因为这些经历,杨利伟之后再也没有登上过太空。 那次飞行看似短短的几个小时,却承载了无数的风险和考验。神舟五号发射升空后,当火箭飞行到大约30到40公里高度时,出现了低频共振。低频共振是一种物理现象,如果控制不好,可能对整枚火箭甚至飞行舱造成巨大威胁。 而在这一刻,杨利伟的身体遭受了8G的过载压力——简单说,就是他本身的体重在瞬间被放大了八倍。在地球上,你或许可以理解为,平时100斤的你瞬间被压成了800斤,这种力量是任何人都难以承受的。 他在那26秒的时间里,真正体验到了生死边缘的恐惧。每一秒都像一小时那么漫长,稍有不慎,可能就意味着生命的终结。 除了这种极端的物理压力,太空舱内还发生了一些令人毛骨悚然的小细节。有人提到过,他在舱内听到了“咚咚”的敲击声,舱窗玻璃上也出现了细微的纹路。对于普通人来说,这似乎只是小问题,但在太空环境下,这意味着飞船结构可能出现应力异常。 后来经过专家分析,这些现象实际上分别是舱体材料微小的形变以及外层玻璃在承受飞行压力时产生的纹路,但当时杨利伟却要在几乎绝对的寂静中独自承受心理压力——舱外是真空,舱内几乎没有可以依靠的外界帮助,每一次微小的异常都可能成为潜在的威胁。 完成太空飞行、回到地球后,杨利伟的身体状态也显示了任务对人体的巨大消耗。长时间的过载、舱体震动、重力突变,以及舱内减振技术的不完善,都让他的身体指标出现了异常。 医生检查时发现,他的心率、血压以及肌肉骨骼都受到不同程度的损伤,需要经过长时间的恢复才能稳定。这让人不禁感慨,成为航天员不是光鲜亮丽的光环,而是对身体、心理乃至整个生命的一次巨大考验。 正是基于这些极端的经历和对生命的深刻体会,杨利伟此后选择不再亲自登上太空。有人可能会好奇,作为中国首位航天员,他为什么不再去完成更多的飞行任务?其实,这背后有着理性和责任的考量。 杨利伟深知,飞向太空并不是一件简单的事情,每一次任务都可能面对生死考验。再加上国家航天事业的需求,他选择将自己的经验和教训传授给后来的一代航天员,参与载人航天工程的管理与技术保障工作。 从某种意义上说,他仍然在为中国航天事业“飞天”,只是方式不同——他用自己的智慧和经验保障每一位航天员的安全,用实际行动确保后续任务更加稳妥和安全。 杨利伟的经历也让公众更清楚地认识到,航天员不仅是英雄,更是承受巨大风险的专业人员。 外界看到的,是他登天的荣耀和全国人民的欢呼,但鲜有人看到,他在升空时面临的恐惧与压力,舱内外的紧张环境,以及回到地球后身体的巨大损耗。这些都是常人难以想象的,也是每一位航天员背后必须付出的代价。 在杨利伟之后,中国的载人航天事业迅速发展,更多航天员陆续加入神舟系列飞行任务,他们能够安全飞行,很大程度上得益于杨利伟的经验积累与前期工作。 他参与任务规划、舱体减震技术改进、心理训练方案制定等环节,确保后续飞行更加安全高效。他的选择,也让人们看到了一种英雄式的奉献:不是每个人都能再次亲自飞天,但通过知识和经验的传承,同样可以推动国家航天事业向前。 回顾2003年的那段飞行历史,杨利伟的26秒生死边缘、舱内的“咚咚”声、舷窗玻璃上的纹路,每一个细节都提醒我们,航天事业背后承载的是怎样的风险和责任。 正因为有了这些经历,中国的航天技术才得以不断完善,后续飞行任务才能更加安全可控。而杨利伟本人选择转为幕后支撑,也是一种深思熟虑后的智慧选择——用生命去体验极限的他,用经验去保障生命安全的他,同样值得尊敬。 如今,当我们看到中国航天员一次次飞向太空、完成各种复杂任务时,很难不想到杨利伟当年的那一刻。那不仅是一位航天员个人的成就,更是整个国家航天事业迈出的关键一步。 他的故事告诉我们,勇敢不仅是亲自飞天的勇气,更是懂得何时该以另一种方式承担责任和付出。正是这种理性与担当,让他在不再登天的情况下,依然成为中国航天史上不可替代的英雄。