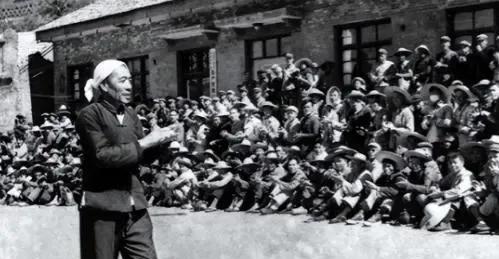

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠,在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说.….… 1986 年春天,大寨村头的灵棚前,村民们围着篝火守灵,一袋旱烟在人群中传递,烟丝是陈永贵生前常抽的牌子。 昔阳县领导刚走,留下 “不拆灵棚就不祭奠” 的话,“铁姑娘” 郭凤英捏着烟袋杆说:“他一辈子为大寨干,灵棚拆不得!” 这袋旱烟,陪着陈永贵从田埂到中南海,又从中南海回到田埂,藏着他最朴实的一生。 1980 年,陈永贵辞去国务院副总理职务,坐火车回大寨,行李里除了换洗衣物,就剩这袋旱烟和一把老锄头。 车到昔阳站,村民们早就等在站台,他走下来,穿着粗布褂子,笑着跟大家打招呼,没一点官架子。 回村第二天,他就扛着锄头下地,在自己当年带头修的梯田里松土,动作还是那么熟练。 有村民劝他:“您都这么大年纪了,歇着吧。” 他却摇头:“我是农民,不种地浑身不自在。” 晚上,他常坐在村口的老槐树下,抽着旱烟,跟年轻人讲当年修梯田的事,烟袋锅里的火星闪闪烁烁。 1963 年,大寨遭遇特大暴雨,山体滑坡冲毁了大片梯田,村民们看着被冲垮的地,都红了眼。 陈永贵拿着锄头站在泥水里,喊:“地冲毁了咱再修,只要人在,就有办法!” 他带领村民白天扛石头、筑田埂,晚上在煤油灯下规划渠路,饿了就啃口干粮,渴了就喝山泉水。 郭凤英当时还是小姑娘,跟着 “铁姑娘队” 一起干活,陈永贵常把自己的红薯分给她们:“姑娘们力气小,多吃点。” 经过两年奋斗,大寨不仅恢复了梯田,还新增了几十亩耕地,粮食产量比灾前还高,这袋旱烟,就是那时村民们凑钱买给他的。 1964 年,《人民日报》发表社论号召 “农业学大寨”,陈永贵的名字传遍全国,可他还是每天抽着旱烟下地。 有人来大寨参观,看到他穿着补丁衣服、抽着旱烟,都不敢相信这是全国闻名的劳动模范。 他笑着说:“我就是个农民,穿得再好,不如地里的庄稼长得好。” 后来他去北京开会,也带着这袋旱烟,在人民大会堂休息时,就找个角落抽几口,缓解紧张。 1975 年,他当选国务院副总理,去中南海上班,行李里依旧装着这袋旱烟,提醒自己别忘了根。 在中南海工作的几年,陈永贵始终没改农民本色,食堂吃饭总选粗粮,开会讲话常说 “咱农民的事”。 他常到各地农村调研,坐在田埂上跟农民聊天,抽着旱烟听大家说困难,记下不少农业问题。 有次去河南农村,看到农民种的小麦长势不好,他蹲在地里,用手摸土壤,跟老农一起分析原因。 回到北京,他就向有关部门反映,推动改进农业技术,帮助农民提高产量。 有人说他 “不像副总理”,他却不在乎:“像不像不重要,能帮农民解决问题才重要。” 1985 年,陈永贵身体越来越差,却还惦记着村里的庄稼,常让家人扶着他去田埂上看看。 他指着地里的玉米,跟儿子说:“今年雨水多,要注意防涝,别让庄稼淹了。” 后来他住院,村民们轮流去北京看他,每次都给他带些新烤的烟丝,他攥着烟丝,眼泪就掉下来。 1986 年 3 月 26 日,他在医院去世,临终前还念叨:“把我埋在大寨,我要看着庄稼长高。” 村民们按照他的遗愿,把他安葬在村头的向阳坡上,坟前摆着他的老锄头和这袋旱烟。 灵棚风波最后以村民的坚持告终,昔阳县领导最终还是来参加了追悼会。 追悼会上,郭凤英把那袋旱烟放在陈永贵的遗像前,哽咽着说:“老书记,您放心,大寨的地,我们会种好。” 后来,这袋旱烟被放进大寨纪念馆,旁边摆着陈永贵的老锄头和梯田模型,成了他农民本色的见证。 如今,大寨村的梯田里种上了经济作物,机械代替了人力,但村民们还会给孩子讲这袋旱烟的故事。 讲陈永贵如何带领大家修梯田,如何从农民到副总理,又如何回到农民,讲他一辈子没丢的朴实与初心。 那袋旱烟虽已干枯,却像一盏灯,提醒着每一个来大寨的人:无论走多远,都别忘了自己的根。 主要信源:(人民网——1986年3月26日 陈永贵在北京逝世 )