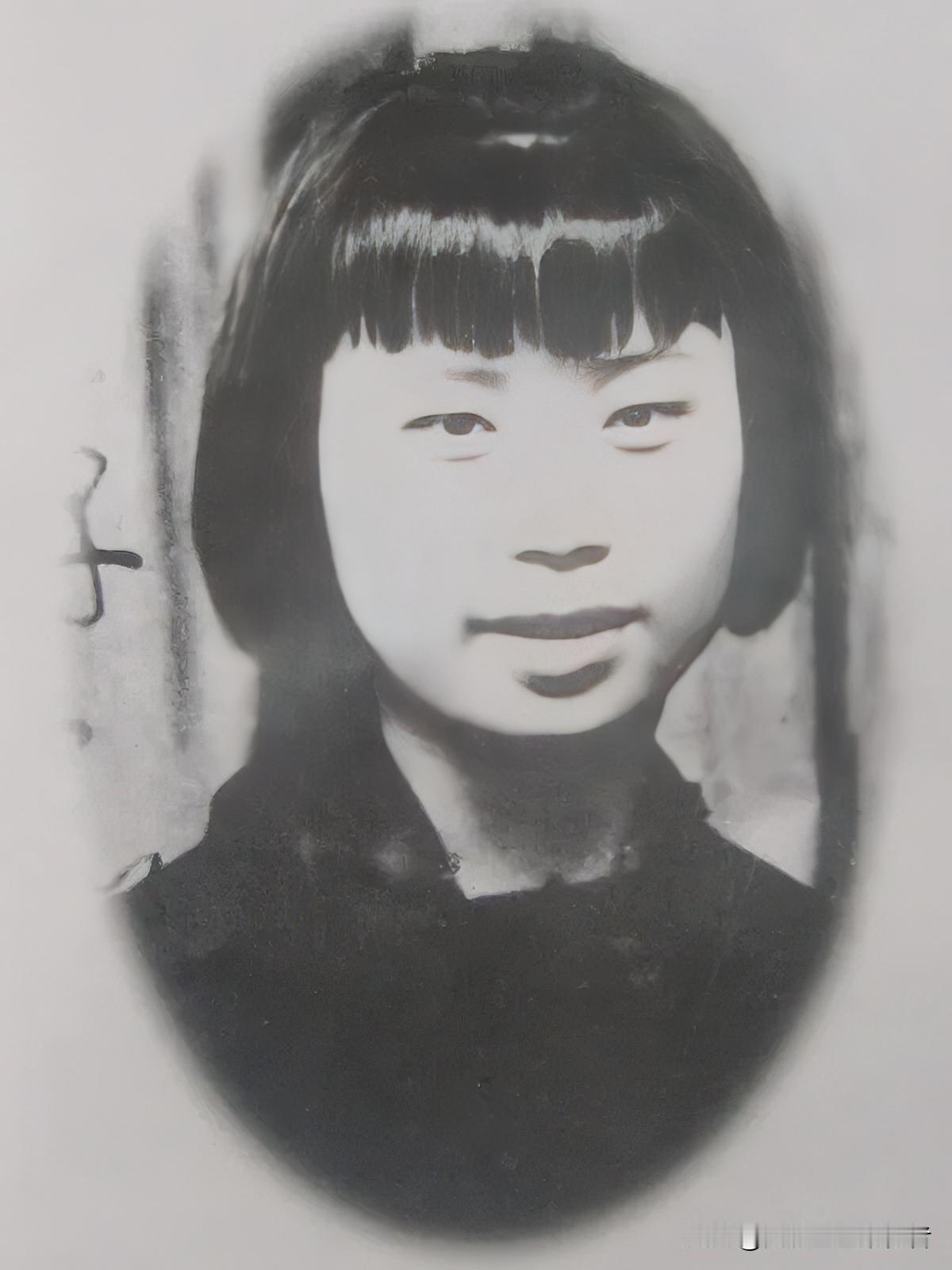

1941年,刘彩凤被捕,由于她长得漂亮,敌人没有马上用刑,县长王慕增还单独与她见面,对她说:“当我小老婆,免你一死!” 在河北蠡县的抗战历史中,刘彩凤是一个响亮的名字,她一个是为护佑孩子而与敌周旋的母亲,还是为革命信仰慷慨赴死的年轻党员。 1941年秋,22岁的刘彩凤早已是一名成熟的地下党交通员,当时日军发动大扫荡,她的任务是递送一份标有日军据点布防的情报。 被县长王慕增的特务跟踪时,她假装摔倒,迅速将情报纸塞入嘴里嚼碎咽下,这个动作表明,她的反抗是经过训练的、以组织利益为最高原则的理性选择。 面对县长王慕增在县衙客厅里的威逼利诱,刘彩凤的回应是一记清脆的耳光,在权力中心公然否定了合作者的权威,她怒斥王慕增,“给我提鞋都不配”。 酷刑面前,她以沉默对抗,她经历了老虎凳和辣椒水,腿被压肿,嗓子再也说不出话,却未曾哼过一声,就连亲生母亲被绑来下跪劝降,她也拒绝认错,只说不能愧对牺牲的乡亲和同志。 十天后游击队劫狱,逃亡混乱中,她顺手捡起一块石头扔向王慕增,为众人争取了时间,这块石头,就如那记耳光和那份沉默,象征着平民百姓就地取材、永不枯竭的反抗意志。 刘彩凤的勇气并非孤立的存在,在阴暗的牢房里,她抱着刚满周岁的女儿,这份苦难打动了狱友,因送粮被抓的村民张老五同情她,一位老大娘在深夜悄悄分享了自己仅有的一块干窝头。 当奶妈要抢走孩子时,张老五和其他人立刻站起来挡在前面,这份源于底层的守望相助,与她“不能愧对乡亲”的信念形成了共鸣,展现了个人选择与集体道义的统一。 最终,她在城外乱葬岗被处决,留下了“乡亲们别怕,八路军会回来的”最后呐喊。 她的事迹被冀中军区追记大功,编入抗日小册子,那些曾被她教过认字的村里妇女,则偷偷摆上一碗清水,在乡土间遥寄哀思。 信息来源:人民网曾转载《冀中抗日巾帼刘彩凤:宁死不做汉奸妾》