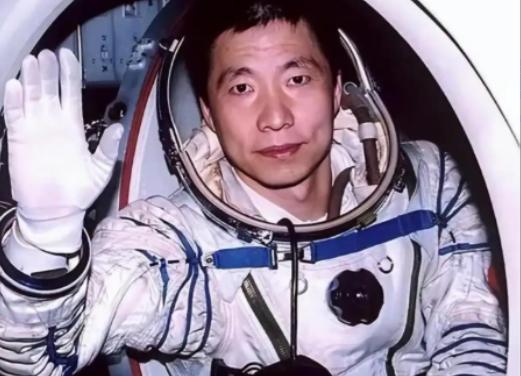

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2003年10月15日那个清晨,当神舟五号载着杨利伟冲破云霄时,全中国无数双眼睛都紧盯着电视屏幕。但很少有人知道,就在发射后不久,这位中国首位航天员就遭遇了太空之旅中的第一次生死考验。 火箭刚刚穿越三四十公里高空时,意想不到的事情发生了——飞船开始剧烈振动,杨利伟感觉自己像是被扔进了搅拌机,五脏六腑都在翻腾。后来他回忆说,那是一种“濒临死亡的感觉”。事后分析表明,这是火箭与飞船产生了持续26秒的致命共振。 这种共振频率与人体内脏的振动频率相近,足以造成严重的内脏损伤。杨利伟当时紧紧抓住座椅旁的扶手,咬牙硬扛着这漫长的26秒。 他的视线开始模糊,但凭借着多年训练培养出的坚韧意志,他始终保持着清醒,并及时向地面报告了情况。正是这份在极端压力下的冷静,为后续任务积累了宝贵数据。 当飞船终于进入预定轨道,杨利伟刚想松口气,却又听到了奇怪的声响。在万籁俱寂的太空中,他的耳边突然传来“咚咚咚”的敲击声,就像有人在外壳上轻轻叩击。这声音时断时续,完全无法预测。 在真空环境中,这种莫名声响带来的心理压力可想而知。杨利伟仔细检查了所有设备,确认运转正常后,决定如实记录这一现象。回到地球后,科研团队对此展开了深入研究。 最终得出结论:这很可能是飞船在太空中经历剧烈温差时,舱体材料热胀冷缩发出的声音。这个发现让后续任务中的航天员都有了心理准备,不再为此分心。 如果说前两个经历还算有惊无险,那么返航时的惊魂一刻则真正关乎生死。就在返回舱进入大气层的过程中,杨利伟突然发现舷窗玻璃出现了裂纹。那一刻,他的心提到了嗓子眼——要知道,返回舱与大气摩擦会产生上千度的高温,任何防护层的破损都可能是致命的。 他立即向地面报告,同时做好最坏的打算。幸运的是,经过确认,裂纹只出现在外层玻璃上。后来专家解释,飞船舷窗采用多层设计,单层破损不会影响整体安全。但这个插曲依然让地面控制中心的所有人惊出一身冷汗。 这些惊心动魄的经历,特别是共振对身体造成的损伤,让航天医学专家们意识到问题的严重性。 虽然杨利伟经过调养后身体恢复良好,但航天飞行对航天员的身体素质要求极为严苛,任何潜在的健康隐患都可能在未来任务中造成不可预知的后果。考虑到这一点,航天指挥部作出了一个艰难而负责任的决定:不再安排杨利伟执行新的太空任务。 不过,这位航天英雄的使命远未结束。从一线航天员岗位退下来后,杨利伟将自己的全部经验都投入到了中国航天事业的建设中。 他亲自参与改进了飞船的减震系统,通过对座椅结构和材料的多轮优化,最终彻底解决了共振问题。在神舟六号及后续任务中,航天员们再也没有经历过那种致命的振动。 与此同时,杨利伟把大量精力投入到新一代航天员的培养工作中。他把自己在太空中遇到的每个细节、每次应对危机的心理变化都毫无保留地传授给年轻航天员。 在他的指导下,中国第二批、第三批航天员少走了很多弯路。值得一提的是,杨利伟还推动了航天员训练体系的革新,增加了更多应对突发情况的模拟训练,使航天员在面临真实险情时能够更加从容。 如今,当我们看到中国航天员在空间站内从容地进行各项实验时,不应忘记正是杨利伟那次充满风险的首飞,为后续任务扫清了许多障碍。他用自己的亲身经历证明了中国航天器的可靠性,同时也揭示了需要改进的地方。 可以说,正是那26秒的共振、神秘的敲门声和舷窗的裂纹,推动了中国航天安全标准的全面提升。 从台前到幕后,杨利伟的转型体现的正是中国航天事业的传承精神。每一位航天员都知道,他们的每一次飞行都建立在前人经验的基础之上。 而杨利伟也用实际行动诠释了什么是“功成不必在我”的境界——虽然未能再上太空,但他为中国航天培养的接班人,正在将中国人的足迹不断推向宇宙深处。 回望2003年的那个秋天,杨利伟的太空之旅不仅实现了中华民族的飞天梦想,更为中国航天事业积累了无比珍贵的经验。那些惊心动魄的瞬间,最终都化为了推动中国航天稳步前行的力量。 正如航天界常说的一句话:太空中没有小问题,每一个细节都关乎生死。正是这种对生命的敬畏、对细节的执着,让中国航天在探索宇宙的道路上走得越来越稳健。