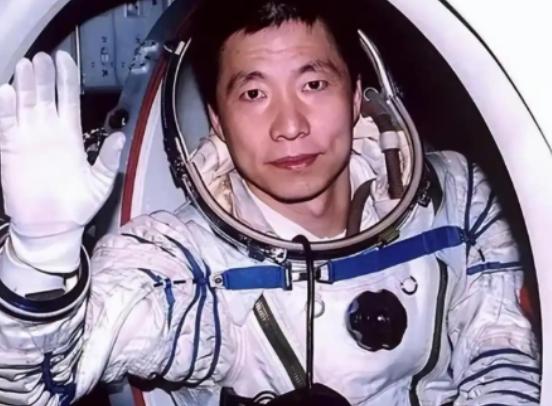

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 2003年10月15日,清晨9点,杨利伟搭载神舟五号,从酒泉卫星发射中心起步,成为中国飞向太空的“第一人”。 全国人民在电视前看到的是他从容敬礼的英雄模样,没人知道这趟21小时23分钟的旅程,每一秒都藏着阎王爷递来的“催命符”,那些生死一线的瞬间,早就注定了他再也无法踏上返程的火箭。 火箭攀升到三四十公里高度时,意外毫无征兆地砸了过来。本来航天员训练时要承受8倍重力加速度的过载,相当于8个自己压在身上,这已经是常人极限的两倍还多,但杨利伟遇到的是更要命的叠加暴击——火箭与飞船产生了低频共振。 这种10赫兹以下的振动专门跟人的内脏较劲,舱内所有东西都在剧烈摇晃,耳边像围了一群敲锣打鼓的人,震得他五脏六腑都像要移位碎裂。 他后来回忆说,当时浑身用不上一点力气,眼前一片漆黑,真真切切感觉到自己要“过去”了,这种濒死体验整整持续了26秒。 在他的航天生涯中,地面训练千百次,从来没模拟过这种情况,可以说,这26秒完全是用意志力硬扛下来的,换个人可能早就撑不住了。 回来后技术人员调出数据,发现与他描述的时间分秒不差,花了一年多才把这个隐患解决,可杨利伟身体里留下的暗伤,哪有那么容易修复? 好不容易闯过上升关,太空里的寂静又藏着诡异的惊吓。在343公里高的轨道上,舱内安静得能听到自己的心跳,突然传来“咚……咚……咚”的声音,不是清脆的碰撞,更像木锤子敲铁桶,没规律可循,不分昼夜地突然冒出来。 杨利伟趴在舷窗上找了无数次,外面只有漆黑的宇宙,舱内也只有他一个人,这声音仿佛是从飞船外壳传来的。 要知道,太空里没有空气传声,这种莫名其妙的响动足以让人头皮发麻,当时他心里的紧张可想而知,毕竟2003年美国哥伦比亚号航天飞机刚因为防热板裂缝解体,7名航天员全部遇难,任何异常都可能是致命信号。 后来神舟六号、七号的航天员也听到过这声音,直到“月宫一号”实验才揭开谜底,原来是舱体材料在压力变化时发生微小形变发出的声响,可杨利伟当时哪有这份底气,只能在孤独中硬扛这份未知恐惧,这种心理和生理的双重消耗,比体力透支更伤人。 最让人汗毛倒竖的还要数返程路上的舷窗裂纹。飞船进入稠密大气层时,外面摩擦产生1600到1800摄氏度的高温,舷窗被烧得通红,防热涂层剥落的碎片像火星一样划过。 杨利伟刚开始还能冷静判断这是正常现象,可下一秒就看到右边舷窗爬满了裂纹,跟强化玻璃碎掉的纹路一模一样,而且越来越多。他瞬间想到了哥伦比亚号的悲剧,一个小裂缝就让航天飞机灰飞烟灭,现在面对上千度的高温,舷窗要是真破了,后果不堪设想。 更要命的是,右边裂纹刚爬到一半,左边舷窗也开始出现同样的纹路,那一刻他反而稍微松了口气——这种故障重复出现的概率太低,说不定不是玻璃本身的问题。 万幸最后证实只是防热涂层裂了,可那种眼睁睁看着死亡逼近的窒息感,足以在身体里刻下永久的印记,回来后他嘴角还被麦克风的棱角撞破,可见当时冲击力有多猛,这种惊险哪是普通人能承受第二次的。 航天员选拔标准里,对驾驶员的身体耐受性要求是最高的,别说有暗伤,就算是龋齿、慢性鼻炎都过不了关,而杨利伟经历的低频共振,专门损伤内脏器官,这种伤害往往是隐性的,体检的时候全是“不合格项”。 后来的航天员再也没遇到过这些凶险,神舟六号开始就解决了低频共振问题,舷窗涂层也换成了更可靠的材料,连麦克风都包上了海绵避免伤人,可这些改进都是杨利伟用命换回来的。 他就像航天事业的“探路石”,把所有未知的陷阱都踩了一遍,身体也被这些陷阱划出了一道道看不见的伤口。航天飞行从来不是“想上就能上”,别说他经历过这么多生死关,就算是普通航天员,一次飞行后身体也要恢复很久,而他那些深入骨髓的损耗,根本经不起第二次太空环境的折腾。 所以说他后来没再登天,真不是不想,而是当年从阎王爷手里抢回来的那条命,早就被那些凶险时刻透支得差不多了,能健康地活着见证中国航天的发展,已经是万幸中的万幸。