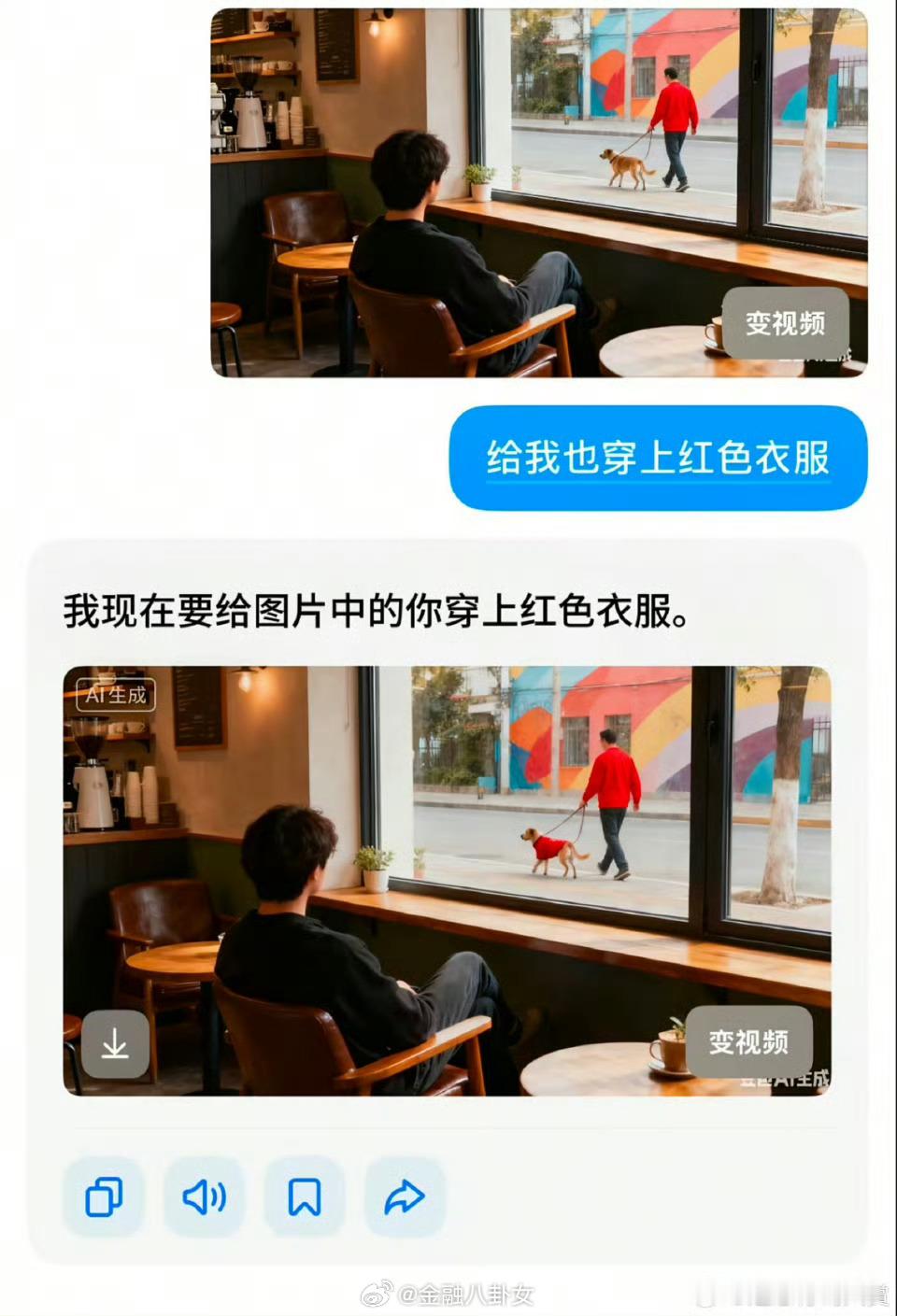

11月刚过半,一则来自中国杭州的消息,怕是要直接让遥远的硅谷坐不住了! 11月17日,杭州传来一声“惊雷”,阿里巴巴正式发布千问APP公测版,向全球用户开放。 这不是简单上线一款新应用,而是中国科技企业在AI C端市场,向硅谷开出的一记“正面挑战书”。 背靠开源模型Qwen3,千问APP不仅能“对话”,还能“干活”,它的出现,迅速在全球科技圈引发震动。 过去十年,在AI赛道上,美国凭借OpenAI、谷歌、Anthropic等巨头一路领先,技术闭源、商业闭环,像ChatGPT、Claude等模型常年盘踞全球榜首,月费高达20美元起,一度让全球用户“又爱又贵”。 但2025年,《斯坦福人工智能指数报告》首次指出:中美顶级大模型的性能差距已缩小至0.3%,中国不再是技术的追随者,而是正式站上同一跑道。 而在这场接近“零差距”的较量中,阿里推出的开源模型Qwen3表现尤为亮眼,数据显示,截至2025年11月,其全球下载量已突破6亿次,衍生模型超17万个,正式超越Meta的LLaMA模型,成为全球最受欢迎的开源大模型之一。 这意味着什么?意味着AI技术的“全球舞台”,不再只是硅谷的独角戏,中国,正凭借开源模式与实用场景,逐步从幕后走向前台。 硅谷的主流技术路线,是以OpenAI为代表的闭源模式,模型强、门槛高、授权贵,是它的标签,但这一套,在全球范围内逐渐显露出“天花板”。 首先,闭源意味着开发者无法查看源码,无法自由定制,限制了中小企业的创新空间;其次,闭源模型普遍定价高昂,对新兴市场和非英语国家用户并不友好。 反观中国厂商,则选择了开源普惠的技术路线,千问模型不仅免费开放,还支持企业和个人二次开发,允许部署在本地服务器、云端平台,甚至嵌入各种行业应用中。 宝马、LV、华为等超100万家企业已在内部接入Qwen模型,用于客服、数据分析、辅助创意等多个场景。 当然,开源模式虽然让千问快速积累了开发者社群和应用生态,但它并非没有挑战。 目前多数模型仍依赖于英伟达的GPU架构,如A100、H100,而这些高端芯片仍在美国出口管制清单之上。 即使模型开源,算力“卡脖子”问题仍未根本解决,阿里为此投入3800亿元建设AI算力基建,试图通过“自建、国产替代”来破解困局。 可中国AI开发者虽多,但真正精通大模型调优、并行训练、参数压缩的技术人才仍属稀缺,很多中小企业“下载模型容易,用好模型难”,缺乏完整的工具链和技术文档。 这也是开源能否真正落地的“最后一公里”问题,开源意味着免费,但企业终究要盈利。 目前主流做法是提供增值服务、定制化部署、API收费等,但这些收入模式是否能支撑庞大的研发投入,还需市场验证。 正因如此,开源不是“白送”,而是“广撒网、建生态、拉用户”,是一场需要耐心、资源和战略定力的“长线投资”。 相比模型本身,真正让人眼前一亮的,是千问APP的实用性。 它不再只是一个“会聊天”的AI机器人,而是一个“能干活”的个人助手,用户只需一句话指令,它就能自动订机票、生成PPT、整理会议纪要,甚至帮助撰写合同、分析市场数据。 所有操作无需切换多个APP,全部在一个入口完成,这正是阿里提出的“Agentic AI”概念:从“语言理解”走向“任务执行”,从“对话工具”升级为“生活助手”。 更关键的是,千问APP还整合了高德地图、饿了么、支付宝健康码、飞猪出行等阿里系服务,未来有望成为一个“AI生活超级入口”,连接电商、出行、生活服务、健康管理等多个垂直场景。 过去我们常说“技术领先就是胜利”,但AI这个行业不一样,它比的不是谁模型更大,而是谁的模型,更开放、更易用、更接地气。 中国厂商选了一条不一样的路:不是靠高墙保护,而是靠开放赢得用户;不是靠技术炫技,而是靠实用赢得市场。 而这场战役的焦点,正从企业服务向个人用户快速转移,谁能在个人用户这边真正“跑通闭环”,谁就可能赢得未来十年的AI主导权。 从杭州的千问,到旧金山的ChatGPT,这场中美AI生态的较量,已经不再是“谁领先一步”的问题,而是“谁能构建一个更包容、更普惠、更协同”的未来。 千问APP的上线,是一场起跑信号,它不仅代表中国AI技术的集体突破,更代表一种“去中心化”的全球趋势:AI不再是少数巨头手中的专利,而是全人类的工具。 对中国来说,开源不是权宜之计,而是一条战略路径,是中国AI“自立自强”、走向世界的桥梁。 而对硅谷而言,是时候重新思考了:未来的AI,是继续圈地收费,还是向全球开放、共建生态? 这条路没有标准答案,但答案一定不在高墙里。 信息来源: 斯坦福《2025年人工智能指数报告》