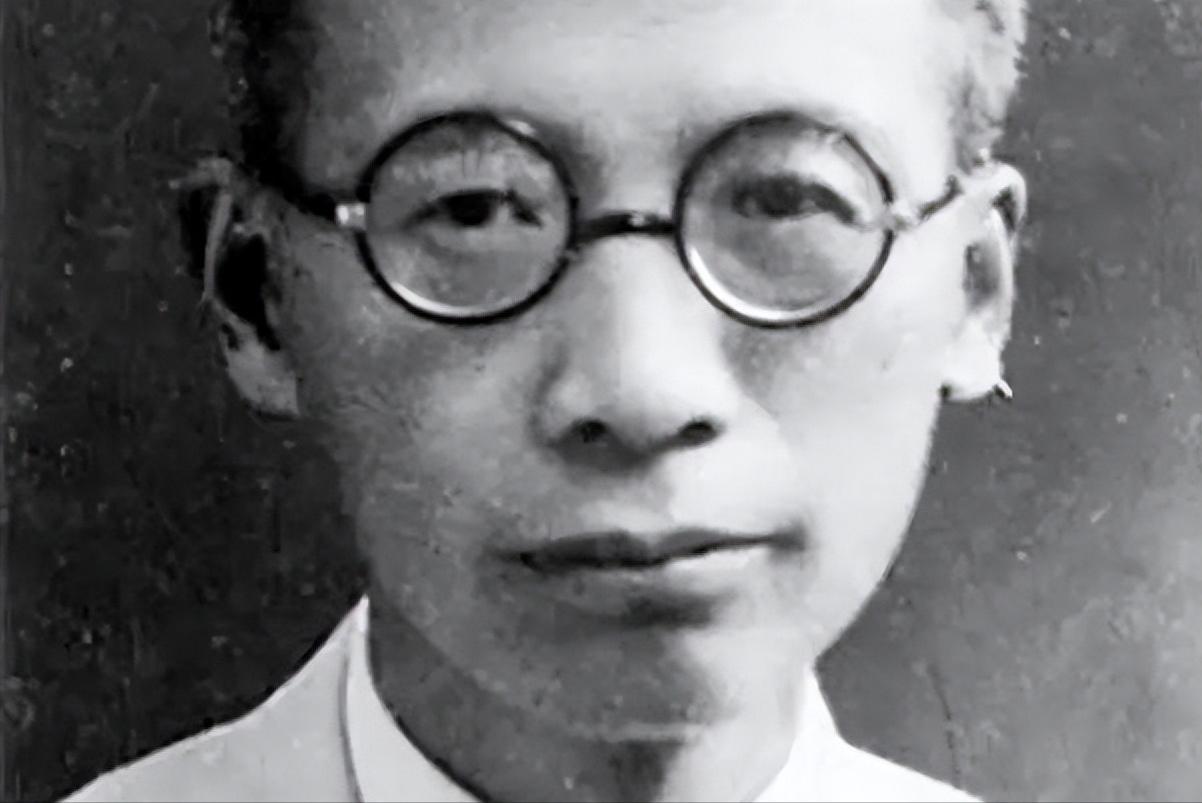

]1918 年,28 岁的竺可桢博士毕业时,被女校长堵在了家里。校长竟然说:“你娶我妹妹,不娶不准走!”20 年后,竺可桢回忆起这件事,抱着妻子大哭了起来。 1974年10月,84岁的竺可桢躺在协和医院的病床上,手里拿着一枚褪色的绣花荷包。 针脚还是1919年妻子张侠魂的样子,里面裹着她当年剪下的一缕头发。 护士来换药时,他突然说:“帮我把书桌上的照片收起来,别让风刮走。” 三天后,这位中国气象学之父走了。 竺可桢的命运转折,始于1918年波士顿的那个午后。 28岁的他刚拿到哈佛大学气象学博士学位,口袋里装着博士论文《远东台风的新分类》。 这篇论文首次揭示了台风移动规律,后来成了气象学经典。 他正收拾行李准备回国,却被一位穿墨绿旗袍的女士拦住:“竺博士,我是张默君,想和你谈件终身大事。” 张默君不是外人。 她是江苏女子师范校长,留过洋,性子烈,此时正在美国考察教育。 她的妹妹张侠魂,25岁,文学书法俱佳,还在女性解放运动里奔走,就是不肯嫁人。 张默君见过竺可桢的照片,留洋博士,踏实稳重,觉得“这人才配得上我妹妹”。 竺可桢愣住了。 他没见过张侠魂,甚至连名字都没听说过,但出于对张默君的尊重,他应下“考虑看看”。 竺可桢的“考虑”,其实藏着对张家的信任。 他出身浙江绍兴书香世家,从小是“学霸”。 7岁读西式学校,1910年考庚款留学,先读伊利诺伊大学农学,再转哈佛气象学。 选气象,是因为他知道“中国是农业国,不懂气候就没法帮农民”。 在哈佛五年,他每天凌晨四点起床记气象数据,实验室灯常亮到深夜,终于写出那篇震惊学界的论文。 而张侠魂呢? 她没裹小脚,会写新诗,还帮姐姐办女校。 张默君写信给她:“竺可桢是留洋博士,人踏实,你见见?” 张侠魂回信:“既然是姐姐看上的人,我信得过。” 1919年,竺可桢回国。 两人在上海办了简单婚礼,竺可桢穿笔挺西装,张侠魂穿绣牡丹的旗袍,没有繁文缛节,只请了几个好友。 新婚夜,竺可桢捧着她的手说:“我这辈子要搞气象,可能顾不上家。” 张侠魂笑着递上亲手绣的荷包,里面塞着他常用的钢笔:“你只管做学问,家里有我。” 婚后的竺可桢,像颗“移动的种子”,哪里需要气象研究,就扎根哪里。 而张侠魂,永远是他身后的“后勤部长”。 1920年,竺可桢去南京高等师范教气象,租了间小院。 张侠魂把院子收拾得井井有,窗台上摆他收集的气象石,书房资料分类码好,连他熬夜喝的莲子羹都定时端来。 1928年,竺可桢调任中央大学气象系主任,举家迁杭州。 张侠魂特意在院子里种了棵梧桐树:“等树长高,你的气象站就能建了。” 最苦的是1936年。 竺可桢出任浙江大学校长,抗战爆发后,要带全校师生西迁。 从杭州到江西,再到贵州,张侠魂抱着五个孩子,跟着逃难。 她把自己的首饰变卖,换成粮食和药品。 学生病了,她熬中药。 孩子没衣服,她把竺可桢的旧西装改成小外套。 有次竺可桢去野外观测台风,浑身湿透回来,张侠魂没抱怨,只把暖炉塞进他怀里,帮他烘干沾泥的笔记本。 命运的打击,来得太突然。 1940年春,张侠魂在贵州宜山的浙大临时校舍病倒。 弥留之际,她拉着竺可桢的手:“你要把浙大办好,把孩子们带大。” 竺可桢攥着她的手,泪水砸在她手背上,一句话也说不出来。 几天后,张侠魂去世,年仅43岁。 更痛的是,没过多久,他们的小儿子也因感染走了。 竺可桢一夜白头。 他在日记里写:“吾妻去矣,余唯尽力事业,以慰在天之灵。” 出殡那天,浙大师生排着队送她。 竺可桢穿洗得发白的长衫,腰杆挺得直,却在看到灵柩时,瞬间垮了下去。 此后,竺可桢再没娶过。 他把张侠魂的照片压在书桌玻璃板下,把她的头发和荷包装在木盒里,藏在书柜最里面。 新中国后,他当中国科学院副院长,主持全国气象规划,走遍大江南北考察气候。 1964年74岁时,还带队去西双版纳,白天翻山越岭记数据,晚上在帐篷里整理资料。 像年轻时那样拼命。 他的日记里,全是她的痕迹。 “今日观测到日晕,侠魂若在,定会说这是好兆头” “孩子们都长高了,可惜她没看到” “梧桐树又长了,她种的树,比我活得久”。 1974年竺可桢去世,人们整理他的遗物,发现那本800万字的日记里,一半是气象数据,一半是对妻子的思念。 书柜里的木盒,还装着张侠魂的头发和荷包。 针脚没散,头发没白,像他们的爱情,从来没走。 有人说,竺可桢的科研成就,是中国气象学的基石。 可更动人的,是他和张侠魂的婚姻。 张侠魂用一生兑现了“家里有我”的承诺,竺可桢用一生怀念那个“绣荷包的姑娘”。 1974年,竺可桢走了。 主要信源:(澎湃新闻——经费与人事:竺可桢初掌浙大时的运筹帷幄)