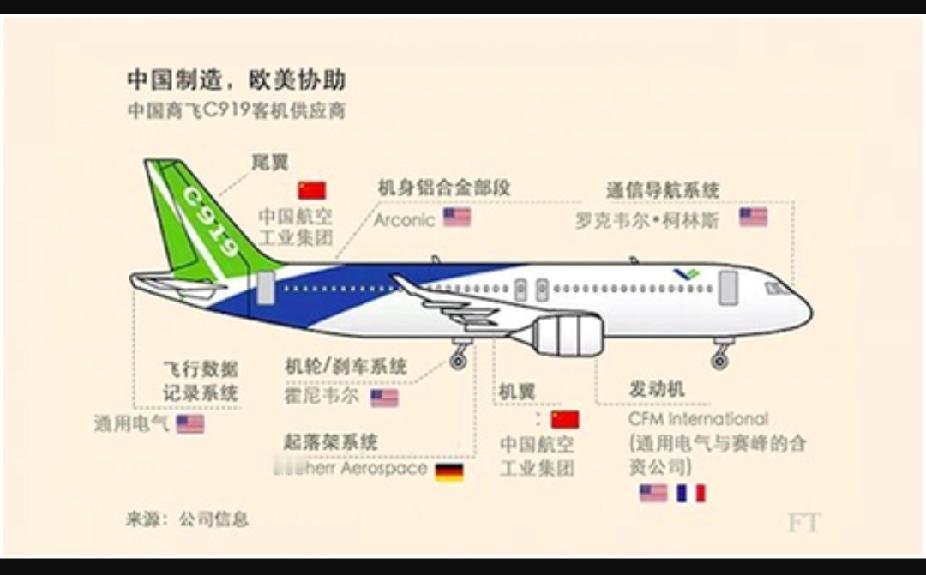

为什么中国不能大量进口俄罗斯客机,从而取代空客和波音?主要原因是俄系客机在市场上没有竞争力,客机需要非常高的安全性、燃油经济性、乘坐舒适性、这都不是俄罗斯的强项,苏俄机械产品一直都是比较粗糙,且电子产品长期落后西方,没有西方机械产品的精致。 很多人对俄罗斯飞机的印象,可能还停留在苏联时期“傻大黑粗”、皮实耐用的阶段。 这种印象用在军机上或许没错,但在民航领域,这恰恰是致命的短板,民航客机是一个高度商业化的产品,航空公司买飞机不是为了摔着玩,而是要一分一厘地计算成本、赚取利润的。 这就牵扯出三个核心指标:安全性、燃油经济性和乘坐舒适性,不幸的是,在这三个关键点上,俄罗斯客机都显得力不从心。 苏联解体后,俄罗斯的航空工业体系遭受了重创,人才流失,技术停滞,民航领域的发展尤其缓慢。 虽然普京上台后大力扶持,推出了像苏霍伊超级100(SSJ100)这样的项目,但效果并不理想。 SSJ100项目就曾因为实际性能与宣传指标不符,甚至发生过严重的空难,严重打击了市场信心。 在西方制裁的背景下,俄罗斯航空业的维护保养面临巨大难题,大量在航的飞机是波音和空客的,零部件断供导致飞机只能“拆东墙补西墙”,甚至一些维修只能靠手工进行。 这使得近期俄罗斯客机故障事件频发,安全状况令人担忧,哪家航空公司敢把乘客的生命安全,押注在这样一条充满不确定性的供应链上? 飞机运营成本的大头就是航油,谁的飞机更省油,谁就更有竞争力,这恰恰是波音和空客的看家本领,也是它们几十年垄断市场的核心优势。 反观俄罗斯,其民机产业长期落后于军机,在发动机技术、气动设计和新材料应用上,与西方存在明显代差。 以被寄予厚望的MS-21项目为例,它本来对标的是空客A320neo和波音737MAX,但由于西方的制裁,其复合材料机翼和进口发动机的供应链被切断,量产遥遥无期。 这种“卡脖子”的困境,使得俄罗斯在客机燃油效率这个关键赛道上,根本无法与已经迭代多年的欧美巨头同台竞技。 如今的旅客越来越挑剔,更宽敞的座位、更低的噪音、更人性化的客舱设计,都是吸引乘客的重要因素。 俄罗斯的产品设计理念,长期以来更注重功能性而非用户体验,这在民航市场是行不通的。 虽然俄罗斯的航空公司也在努力通过引进空客A350等新飞机来提升舒适度,但这恰恰反证了其国产飞机在这方面的不足。 我们的国产C919在设计之初就充分考虑了乘客的舒适感,甚至为了打入中东高端市场,还对内饰进行了专门的重新设计,这种市场意识正是俄罗斯航空工业所欠缺的。 C919的成功,恰恰给俄罗斯航空界带来了不小的冲击。俄罗斯媒体坦言,他们的MS-21项目在进度上已经落后于C919,主要原因就是过度依赖西方的供应链,在制裁面前不堪一击。 而C919从设计开始就考虑到了供应链安全和国产化替代,这让我们在面对外部压力时拥有了更多的主动权。 C919的崛起,不仅打破了波音和空客的双寡头垄断,为市场提供了“第三种选择”,也让我们看清了发展自主航空工业的唯一正确道路:核心技术必须掌握在自己手里。 我们不选择俄罗斯客机,并非情感上的偏好,而是基于市场规律和国家战略的冷静判断。 民航市场不相信眼泪,只相信技术、安全和效益,与其引进竞争力不足的俄系客机,不如集中力量、坚定不移地走好我们自己的大飞机之路。