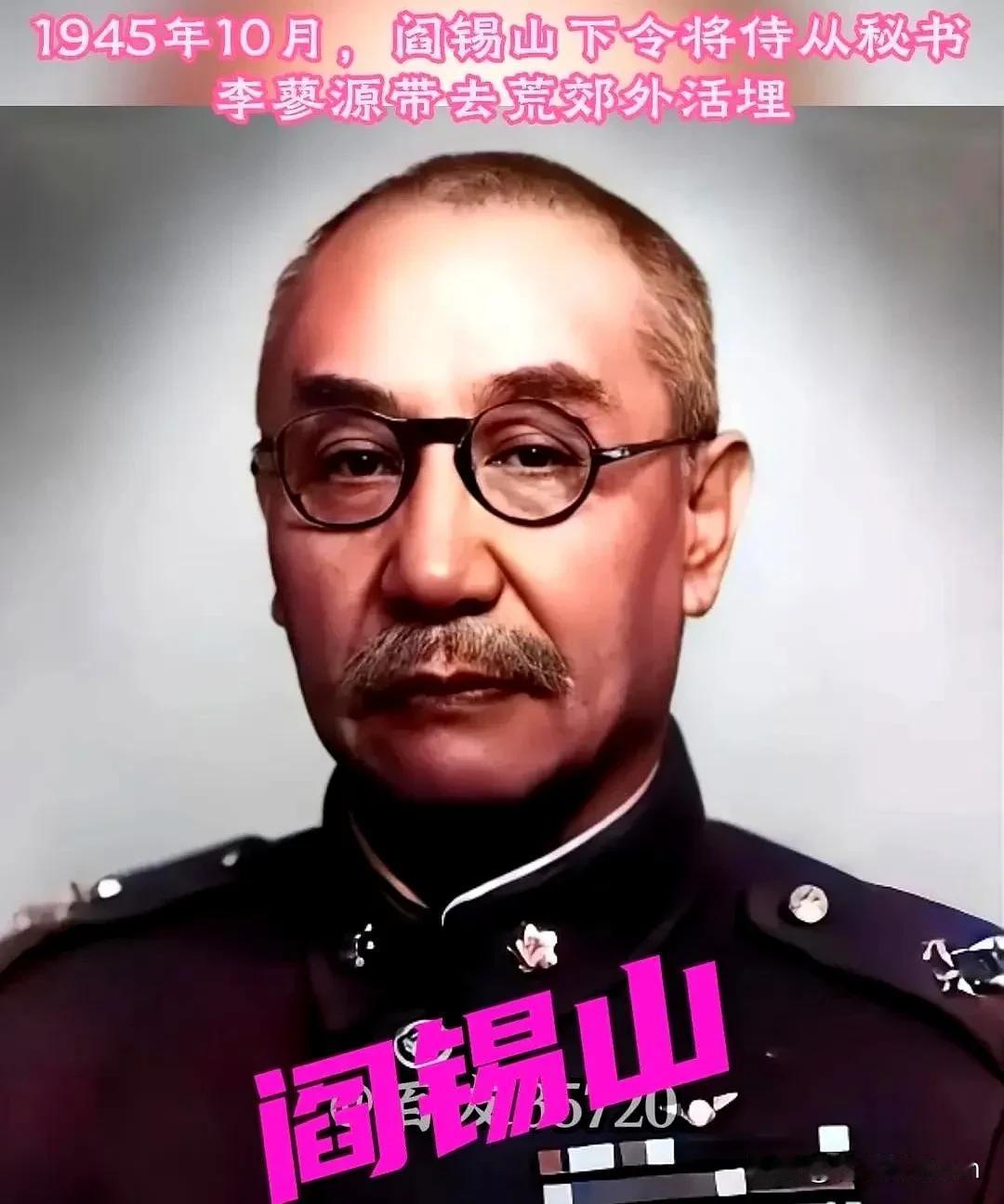

1945年10月,阎锡山下令将侍从秘书李蓼源带去荒郊外活埋,执行命令的师长犹豫了,说:“这孩子才20岁,看着挺不错的,连口供都没有,不能就这么杀了,” 这位犹豫的师长是政卫师长贾宣宗,他与李蓼源素有往来,深知这年轻人的品性。墓坑早已挖好,秋风卷着黄土扑在脸上,贾宣宗把烟头狠狠一扔,咬牙改了命令:“先关起来,审出口供再报司令长官。” 李蓼源直到被推进附近村庄的窑洞,才后知后觉意识到,自己差点成了荒郊野鬼。 他想不通,不过数月前,阎锡山还握着他的简历笑眯眯地让他留在侍从秘书室,怎么转眼就动了杀心。 李蓼源的人生轨迹本与阎锡山毫无交集。他是河南淮阳人,出身书香门第,13岁时父母在兵荒马乱中离世,跟着同学流亡到西安想投奔延安。父亲的旧友陈树人不忍他奔波,写了封推荐信给山西的赵戴文, 劝他“过了黄河一样抗日”。 赵戴文也是其父旧识,直接将他送进了阎锡山兼任校长的中央宪校太原分校,1941年毕业时,16岁的李蓼源因成绩出众被阎锡山亲自留下当秘书,从此围着这位“山西王”的日程转。 阎锡山对侍从秘书要求极严,曾因自己衣服纽扣未扣,就让侍从长当众自打嘴巴谢罪。李蓼源做事踏实,嘴也严,从没出过差错,可1945年的局势早已不同。 抗战刚结束,阎锡山刚在与解放军的上党战役中惨败,心气本就不顺,这时有人告发李蓼源与地下党有牵连,甚至拿出他文稿中一行被曲解的文字当证据。阎锡山最忌“背叛”,尤其在国共对峙的敏感时刻,半点嫌疑都容不得,连审讯都省了,直接定了死罪。 贾宣宗的求情没能换来宽恕,反而惹得阎锡山更怒,下令让特务头子杨贞吉对李蓼源“熬刑”。 接下来七天七夜,老虎凳、电刑轮番上阵,李蓼源被打得血肉模糊,瘫在地上几乎断气,却始终没认下莫须有的罪名。他心里清楚,阎锡山要的从不是真相,只是用一场杀戮震慑身边所有人,巩固自己摇摇欲坠的权威。 消息传开后,不少进步人士暗中组织营救,可谁都知道阎锡山的脾气,没人敢轻易触碰他的底线。 转机出在阎锡山的五堂妹阎慧卿身上,她向来受阎锡山信任,得知李蓼源的遭遇后,多次在阎锡山面前进言,反复说明这年轻人不过是个刚出校门的学生,哪有什么通天的本事当潜伏者。 阎慧卿的话终是起了作用,加上贾宣宗始终坚持“无口供难定罪”,阎锡山的怒气渐渐消了,不再提处决的事。 1948年,李蓼源终于被保释出狱。离开山西前,一位地下党朋友给了他介绍信,他一路辗转去了解放区,重新投身革命工作。 那些在酷刑中留下的伤痕成了一辈子的印记,却也让他更清楚独裁统治下的黑暗。后来他历任省人大常委会副主任、全国政协常委等职,晚年接受采访时提起这段往事,只是平静地说自己“命大”,没提半句怨恨,却也没为阎锡山说过一句好话。 阎锡山终其一生都在维系权威,他会为罗斯福逝世落泪,会给儿子讲“善待百姓”的道理,却容不下一个20岁秘书的半点嫌疑。贾宣宗的犹豫,成了那场冰冷杀戮中的一丝暖意,也戳破了军阀“说一不二”的假象——再专断的权力,也挡不住人性深处的良知。 这场生死劫,从来不是简单的“秘书获罪”,而是动荡年代权力与人性的碰撞。阎锡山的狠辣藏不住内心的虚弱,李蓼源的坚韧源于清白的底气,贾宣宗的违抗则守住了做人的底线。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。