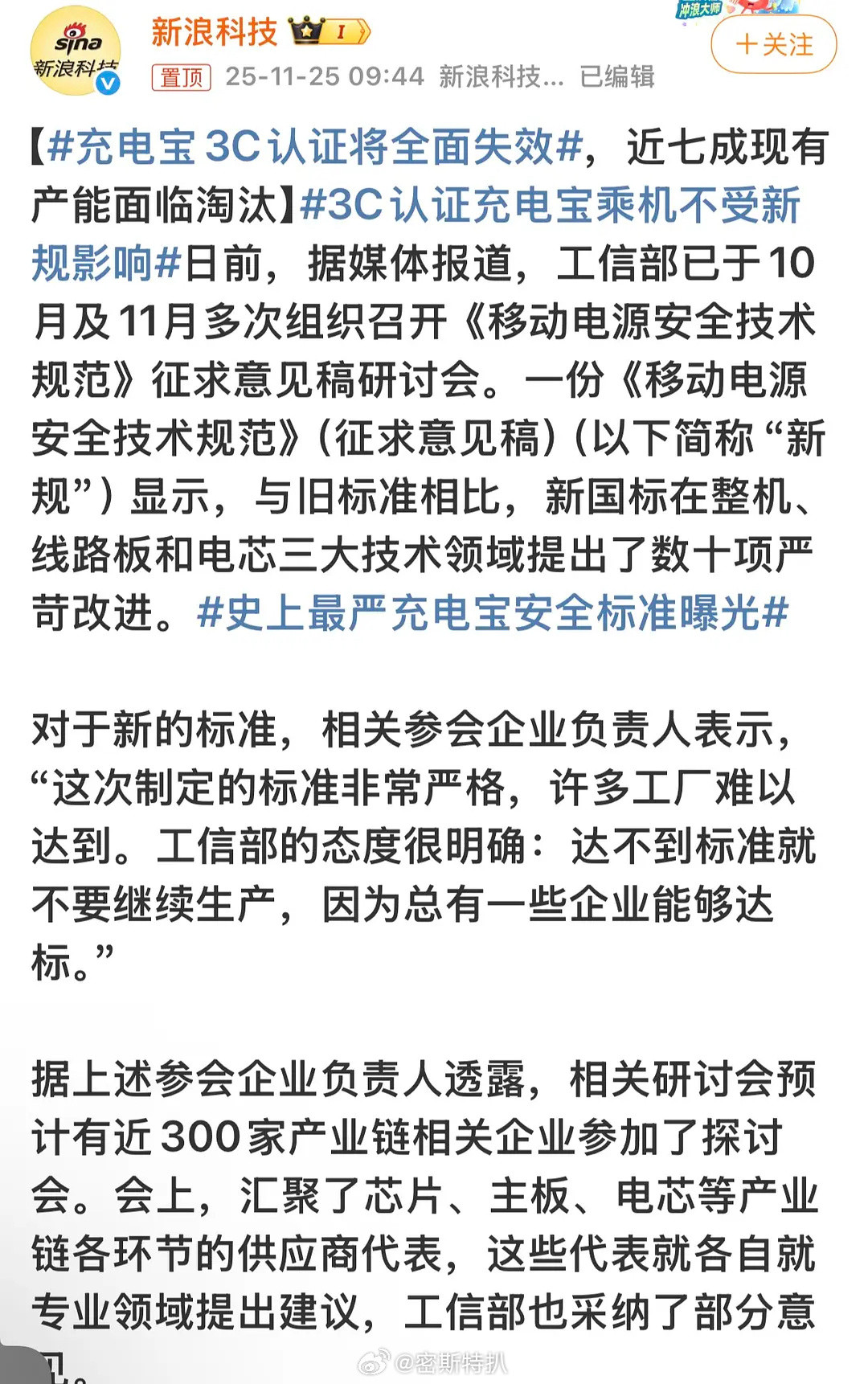

你抽屉里的那个充电宝,可能要“失业”了。工信部一纸公告,一个被称为“史上最严”的充电宝新国标,正朝着我们走来。它的实施日期被定格在2026年6月。这个新标准,不是小修小补,而是对整机、线路板和电芯这三大核心领域,提出了数十项近乎严苛的改进要求。一个更直接的后果是,我们如今习以为常的3C认证,届时将全面失效。有预测称,市场上大约70%的现有产能,会因为无法迈过这道新门槛而被迫退出。 消息一出,网络上的反应像炸开了锅。广东网友“郭力勉”的评论,道出了许多人的心声:“怎么老让别人重新买啊!我原本的用得挺好,结果你说要3c,我就给全家都买了3c,结果你又出新标准。”这条评论获得了超过一千个赞,其背后的无奈与困惑,极具代表性。重庆的“琴子韩馀09u”则分享了一段更具体的经历:“之前每次坐飞机都能带的充电宝,今年说没有3C标识不给带上飞机,机场也不给寄存,于是我又去买了3C的充电宝,现在好了,3C认证又要失效了。”这番话,像一部浓缩的消费者“血泪史”。 要理解这种普遍的“折腾感”,我们需要把时间线拉长一点。整个事件的脉络,其实从今年夏天就开始密集上演。7月15日,充电宝将迎新国标的消息首次传出,安全技术规范升级的信号已经释放。仅仅十天后的7月25日,市场上就出现了大量没有“3C”标识的充电宝,它们被成堆地摆在二手平台上“论斤卖”,场面颇为壮观。到了8月1日,国家市场监督管理总局正式发布了《移动电源(充电宝)安全技术规范》认证实施规则,并明确自8月15日起施行。新规落地,最直观的冲击体现在机场。8月17日,有媒体报道,大量在机场被拦截的充电宝,并未被妥善处理,反而通过某些渠道回流市场,在二手平台上大肆售卖。9月25日,监管再出重拳,市场监管总局督导罗马仕等三家公司,召回了超过70万件存在安全隐患的充电宝。 这一系列紧锣密鼓的动作,勾勒出一条清晰的逻辑链:从标准的酝酿,到旧产品的清仓,再到新规的落地执行,最后是对问题产品的集中整治。而贯穿始终的核心,就是“安全”二字。为什么充电宝的安全问题会被提升到如此高度?答案或许就藏在那些被召回的70万件产品里,藏在那些“论斤卖”的劣质电芯中。这些看似不起眼的小方块,内部是高能量的锂离子电芯,一旦发生过热、短路,轻则烧毁设备,重则引发火灾。在飞机、高铁等密闭空间里,这种风险会被无限放大。浙江网友“雷西酱”的看法就非常务实:“首先,这是上飞机需要的。其次,候机室充好电,飞机上也就三四个小时,而且又没信号,手机关机睡一觉,也不费电啊。”这番话,点出了安全规范与实际使用场景之间的紧密联系。 那么,面对即将到来的新国标,我们手里的充电宝该怎么办?首先,不必恐慌。新规的实施日期是2026年6月,这意味着我们还有两年多的缓冲期。其次,这是一个审视和淘汰的好机会。你可以检查一下手中充电宝的状态,如果它已经使用了超过三年,或者外壳有明显破损、充电时异常发热,那么无论它是否有3C标识,都建议你主动更换。对于新购买的充电宝,从现在开始,可以留意一下产品包装上是否有明确的执行标准信息,为未来的升级换代做好准备。 从市场的角度看,这次“大洗牌”未必是坏事。70%产能退出的预测,听起来吓人,但淘汰掉的,正是那些技术落后、缺乏安全保障的小作坊。留下的,将是那些有能力投入研发、严格把控质量的头部品牌。长远来看,这会推动整个行业向更高质量、更安全的方向发展。消费者虽然短期内可能需要付出一些更换成本,但从长远看,买到手里的产品会更让人放心。 每一次技术标准的升级,都像是一次行业阵痛,也是一次消费观念的集体升级。它提醒我们,在享受移动电源带来的便利时,不能忽视其背后潜藏的风险。2026年6月,这个时间点不远不近,它给了市场调整的时间,也给了我们消费者从容应对的空间。下一次,当你拿起一个崭新的、符合最新国标的充电宝时,或许会多一份踏实与安心。 以上内容仅供参考和借鉴