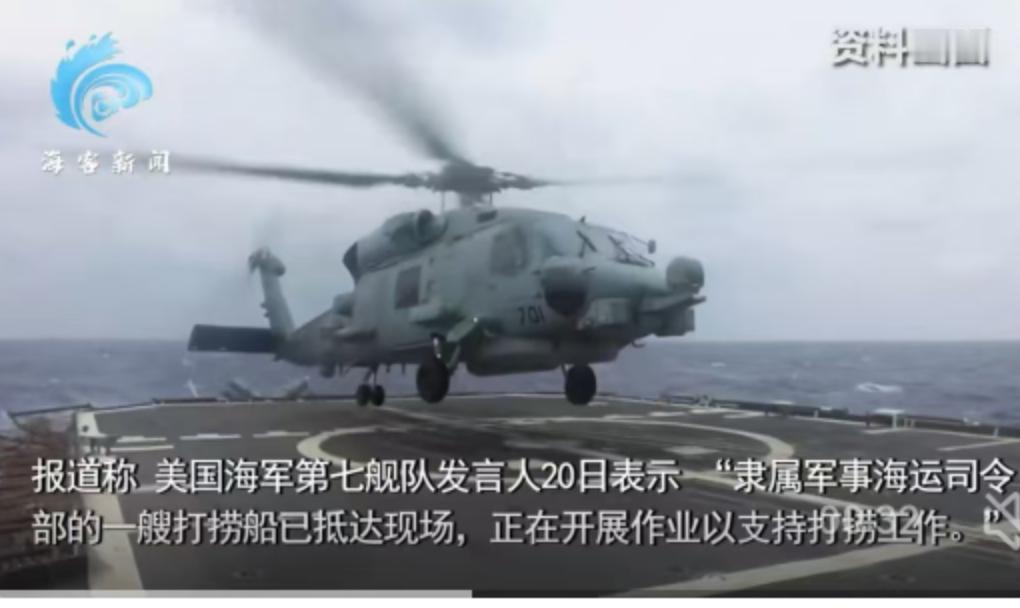

南海的波涛之下,正上演着一场无声的较量。10月26日下午,这片熟悉的海域见证了美国海军罕见的“黑色一刻”。一架MH-60R特种直升机与一架F/A-18战斗攻击机,在不到一小时内相继坠海。这并非电影情节,而是发生在“尼米兹”号航母身上的真实事故。 近一个月过去,美国“战区”网站在当地时间11月20日披露,打捞工作仍在进行。这则简短的通报,像一颗石子投入舆论的湖心,激起层层涟漪。292人的热议区里,声音尖锐而直接。“南海是我国领海,需要取得我国同意才能打捞”,一位来自陕西的网友观点鲜明。广东的网友则更具想象力:“蛟龙就不能先把东西偷偷捞走吗?”这些声音,精准地勾勒出事件背后复杂的地缘政治图景。 让我们把时钟拨回到10月26日。当天,两架军机均从“尼米兹”号航母起飞,执行例行任务。事故发生后,所有机组人员均被成功救起,万幸没有生命损失。但损失的两架战机,尤其是F/A-18战斗攻击机,其搭载的先进航电系统和武器配置,无疑是美国海军不愿示人的军事机密。 “尼米兹”号的动向同样耐人寻味。这艘自2025年3月26日就从美国西海岸启航的核动力航母,夏季主要在中东地区应对胡塞武装的袭击。10月17日,它进入南海,这本应是它返回西海岸前的最后一次部署任务。然而,10月28日,也就是坠机后两天,福克斯新闻网就报道,“尼米兹”号掉头,准备返回其位于华盛顿州的母港。这一反常举动,无疑为事件增添了更多猜测空间。 事故原因至今成谜。10月27日,美国前总统特朗普曾公开暗示,问题可能出在燃料上。而美军方的官方说法则是“正在调查中”。更有分析指出,两架军机同时出现技术故障,“不是巧合”。这些碎片化的信息,让整个事件蒙上了一层迷雾。 在这场迷局中,中国的态度显得尤为关键。10月27日,中国外交部发言人郭嘉昆明确表示,中方愿从人道主义角度向美方提供必要协助。这一表态,既展现了大国担当,也巧妙地重申了自身在南海问题上的立场——提供协助,不等于放弃主权。 如今,打捞工作成了新的焦点。这不仅仅是为了回收价值数千万美元的军事装备,更是一场技术、耐心与政治智慧的博弈。深海打捞本就困难重重,更何况是在敏感的南海海域。美国海军需要面对的,不仅是复杂的水下环境,还有周边国家高度警惕的目光。 网友们的“蛟龙捞机”虽是戏言,却也点出了一个现实:中国的深海探测与打捞能力已今非昔比。美国海军想要在自己的飞机沉入海底后,不受干扰地将其完整捞走,恐怕没那么容易。这场打捞行动,每一步都可能被置于放大镜下审视。 从10月26日的坠机,到11月20日确认打捞中,这一个月里,事件已经从单纯的安全事故,演变成一场多方角力的国际事件。它牵动着军事爱好者的神经,也考验着相关国家的外交智慧。那两架静静躺在南海海底的军机,就像两枚沉重的棋子,落在了全球最复杂的棋盘上。 打捞工作何时结束?最终能否成功?打捞上来的残骸又将揭示什么秘密?这些问题,或许只有南海的波涛知道答案。但可以肯定的是,这场风波远未平息,它留下的涟漪,将在未来很长一段时间里,持续影响着南海的局势。 以上内容仅供参考和借鉴