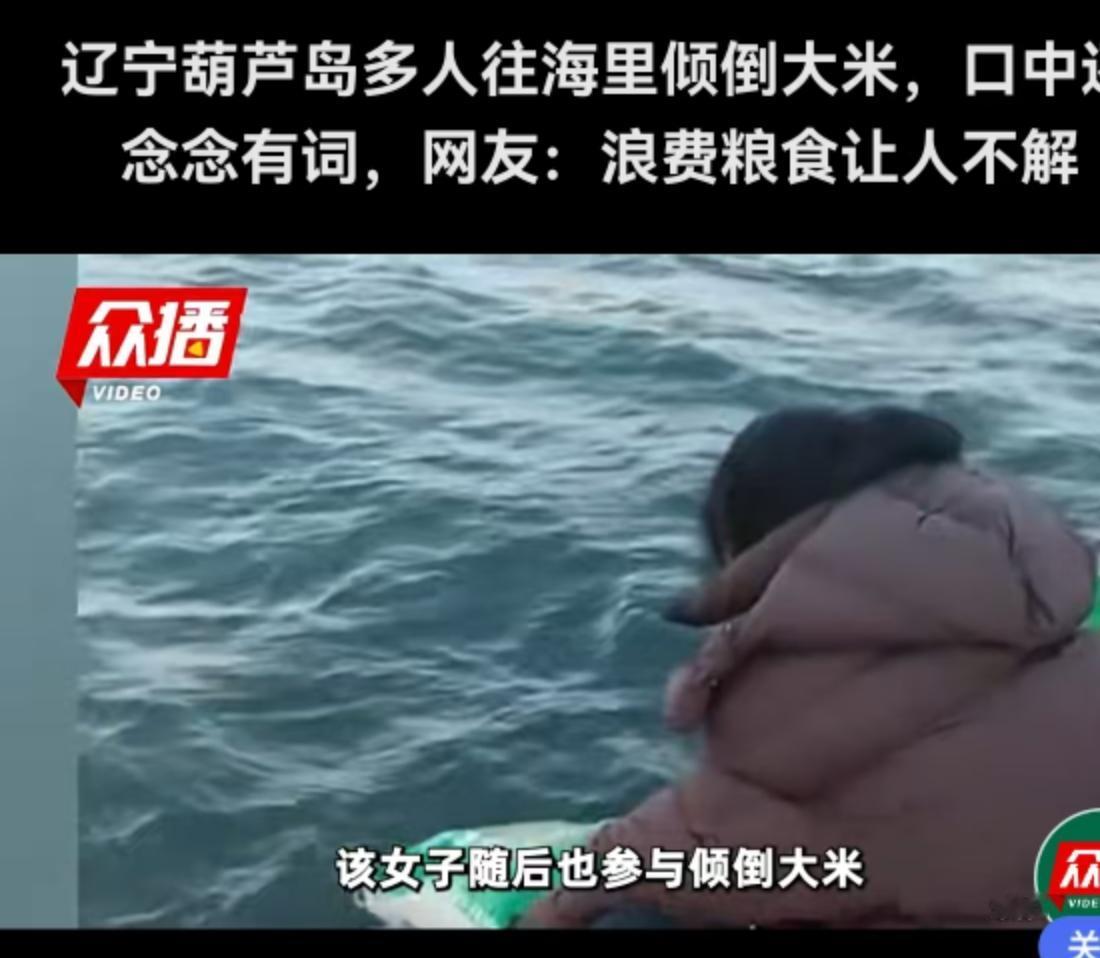

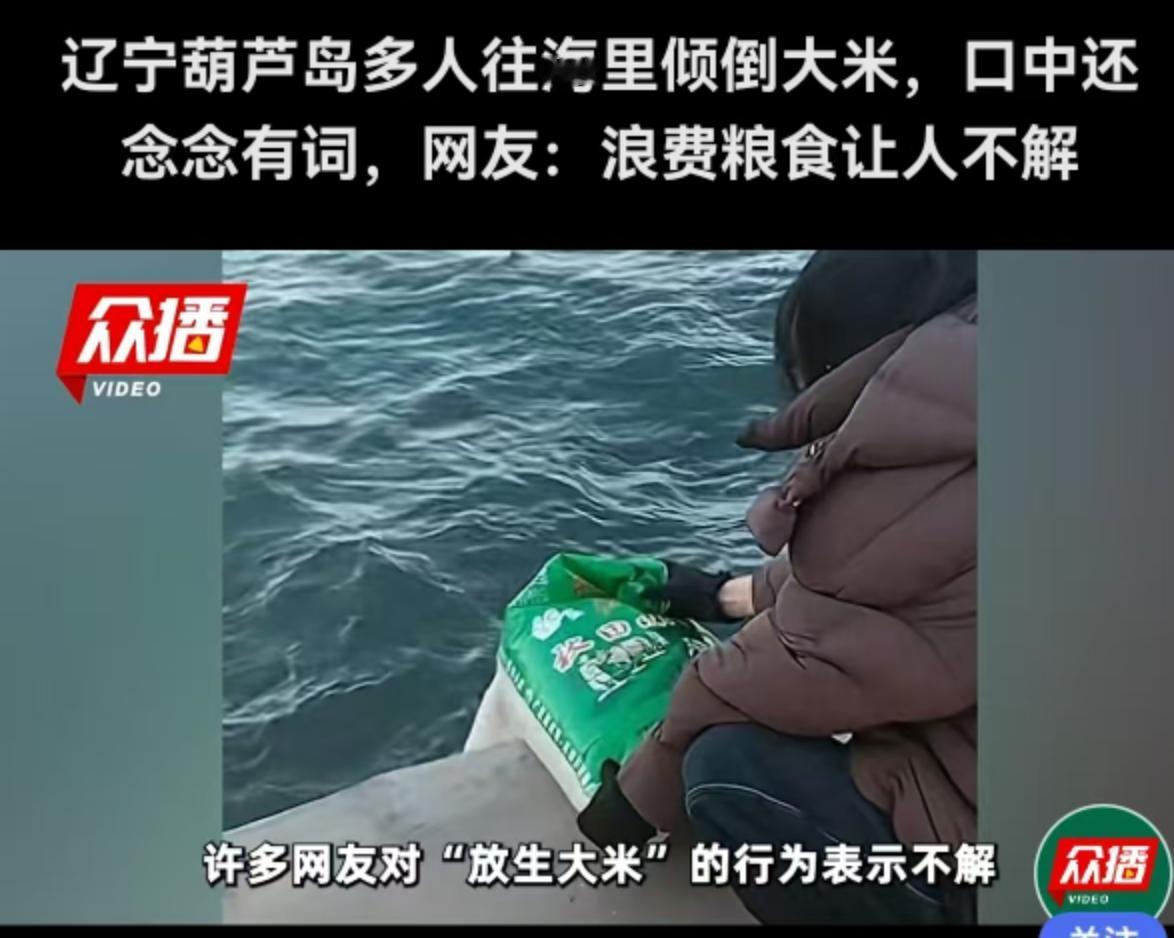

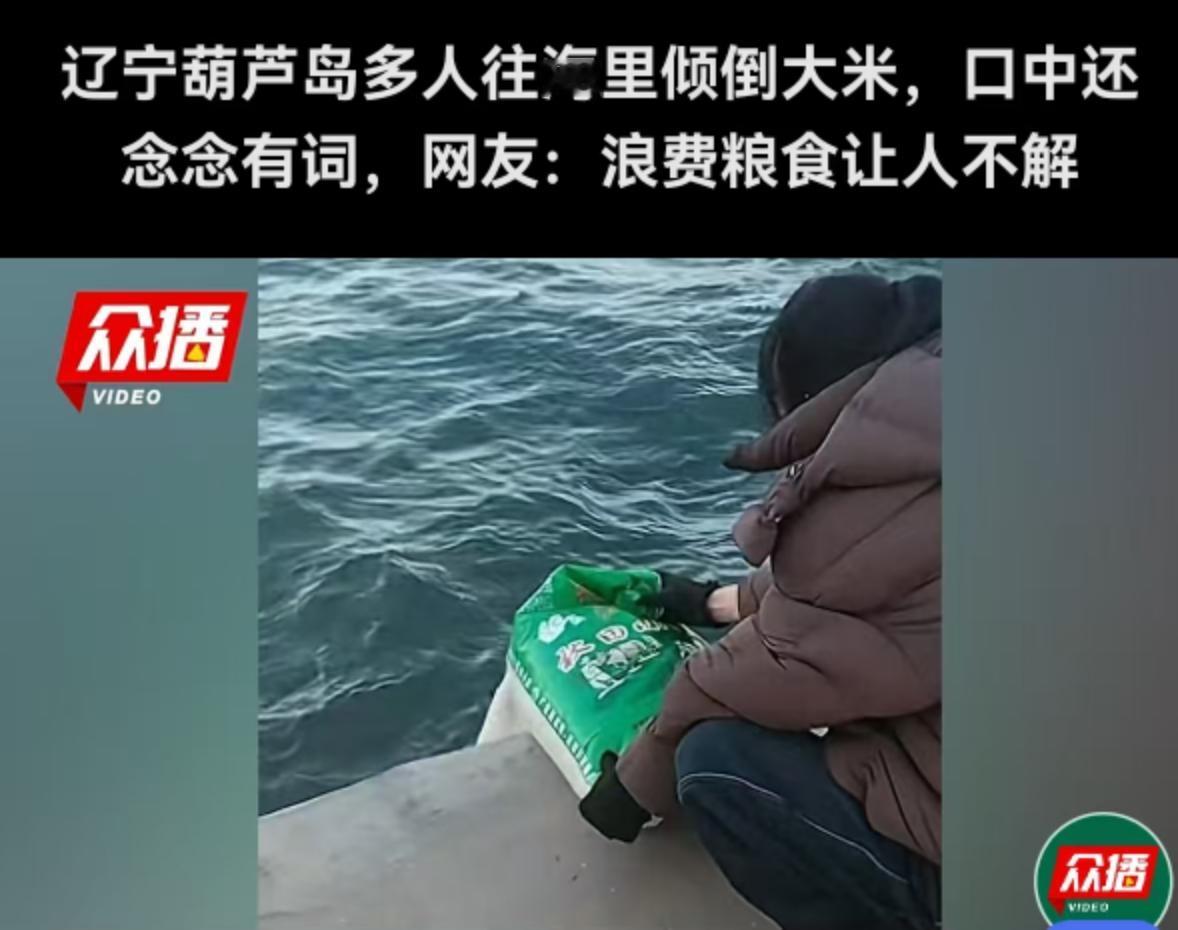

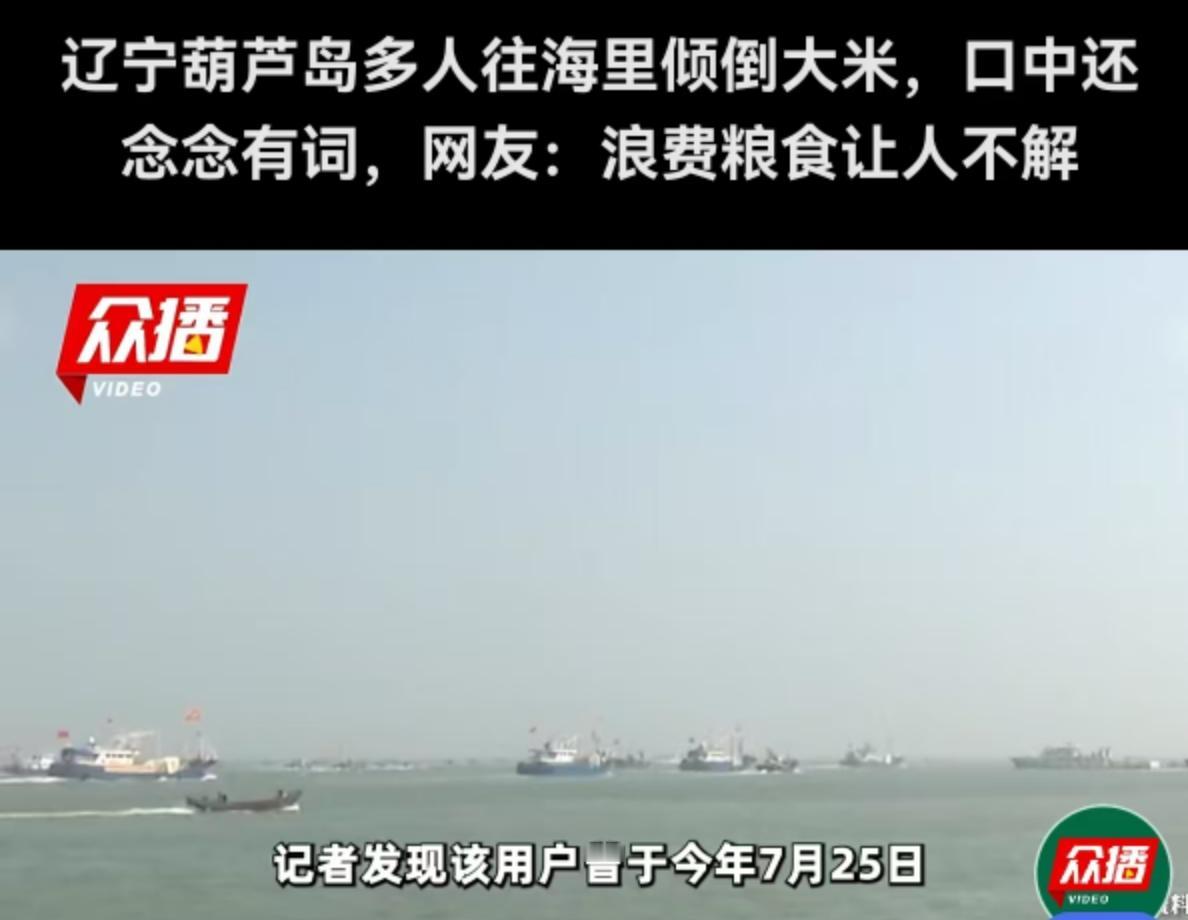

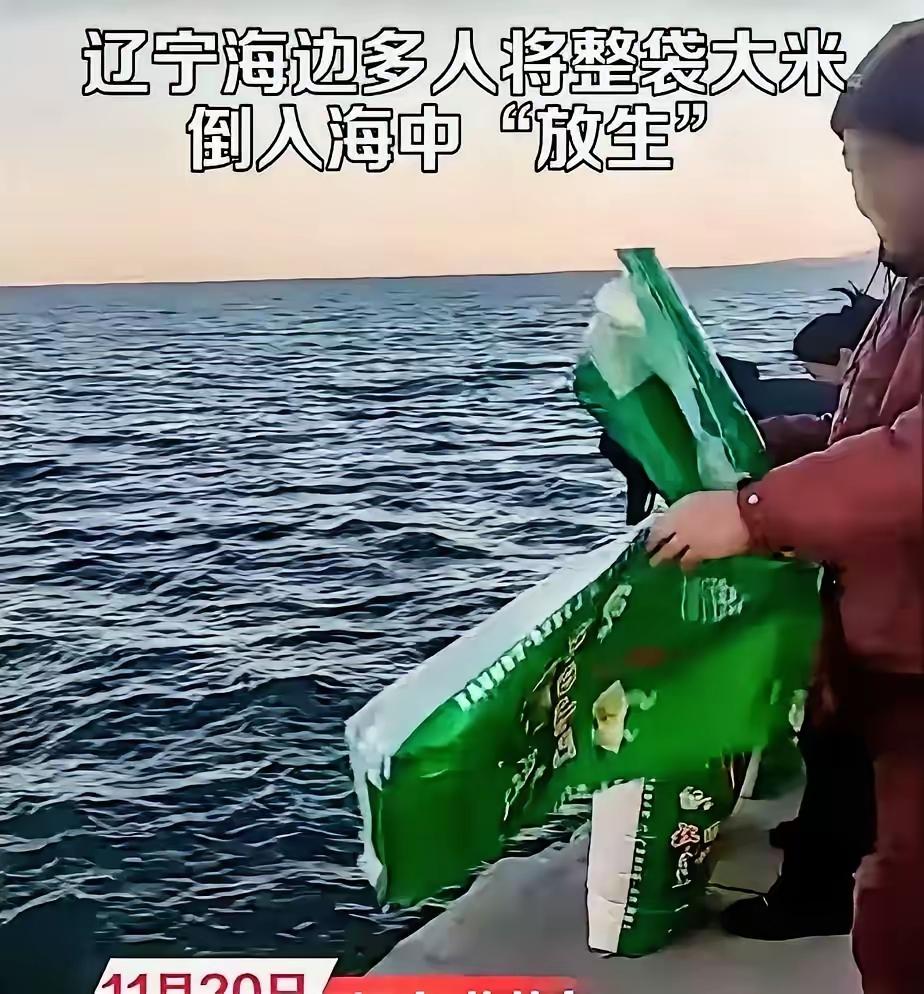

11月20日,辽宁葫芦岛的海边码头,上演了一幕让全国网友都看不懂的“奇景”。一群人围在岸边,一袋接一袋地,将雪白的大米倾倒入海。海浪卷着米粒,形成一道诡异的白色泡沫,场面既壮观又刺眼。视频传到网上,瞬间点燃了舆论的火药桶。 这不是行为艺术,而是一场名为“放生”的仪式。只是,被“放生”的对象,是填饱了无数人肚子的粮食。当地海洋与渔业局很快做出回应,定性清晰:这是浪费粮食,还可能破坏海洋生态。至于这群人为何这么做,动机还在调查中。 这个解释,显然无法平息公众的怒火。评论区里,愤怒的声音几乎要溢出屏幕。一位来自北京的网友“夏天最美”的质问直击人心:“这哪里是放生啊?这不是浪费吗?一群吃饱了撑的的人,饿10天他们就知道怎么回事了。” 这句话获得了数百个点赞,说出了许多人的心声。 “才吃了几天饱饭啊!就这样暴殄天物!”来自河南的“断桥卖伞”更是言辞激烈。他的话语里,带着一种历史的沉重感。粮食,对于经历过饥荒年代的人来说,是神圣的,是“老天爷给的”,浪费粮食,是对自然规律的挑战,是对历史的背叛。这种情感,深深烙印在民族的记忆里。 更有法律意识强的网友,直接搬出了法律武器。北京的“努力的凡先生”指出:“现在有《中华人民共和国反食品浪费法》,当地应当依法办理。” 这场看似荒诞的“放生”闹剧,已经从道德层面的讨论,上升到了法律层面。它不再是个人自由问题,而是触碰了社会底线和国家法律。 这场风波的核心,是“放生”一词的滥用与异化。放生,本是出于善念,是对生命的敬畏。可当这善念变得盲目,甚至演变成一种不求甚解、只求心安的“仪式感”时,它就走向了反面。放生淡水鱼入海,是杀生;放生外来物种,是生态灾难。如今,又出现了“放生”大米。这种“善意”的泛滥,最终带来的不是功德,而是对公共秩序、生态环境和法律法规的公然挑战。 葫芦岛的这片海,默默吞下了这些不属于它的米粒。它或许不会立刻“报复”,但那些无法消解的有机物,会慢慢改变水体的化学成分,威胁到海洋中真正的生命。而那些被倾倒的粮食,本可以出现在某个家庭的餐桌上,温暖一个孩子的胃。 这场闹剧,像一面镜子,照出了我们社会中某些群体的精神贫瘠与认知错位。它提醒我们,善良需要智慧,善行需要科学。当“放生”变成一场自我感动的表演,当传统习俗脱离了现实土壤,它结出的果实,必然是荒诞的苦果。法律的利剑或许能惩戒个案,但如何根除这种“愚昧的善良”,才是整个社会需要深思的课题。 以上内容仅供参考和借鉴