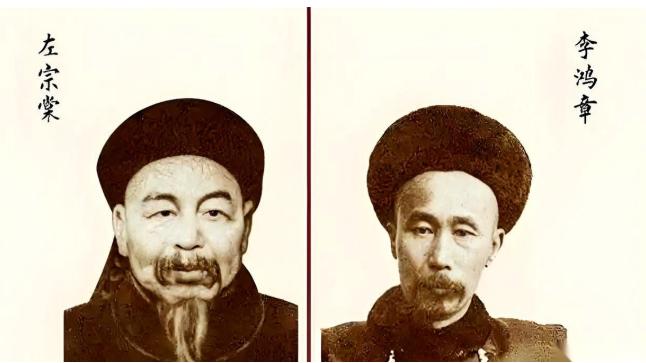

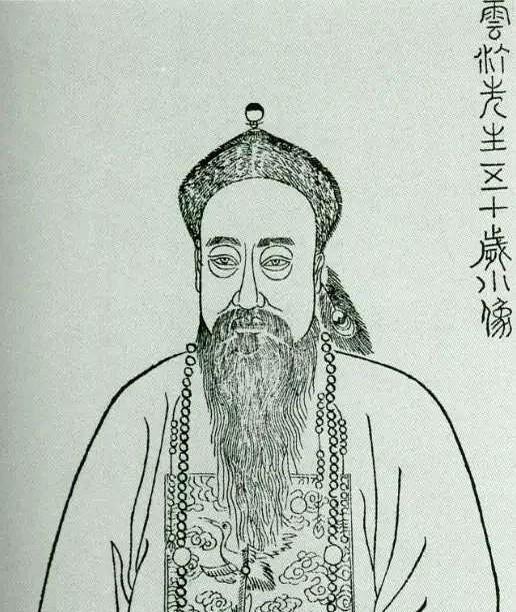

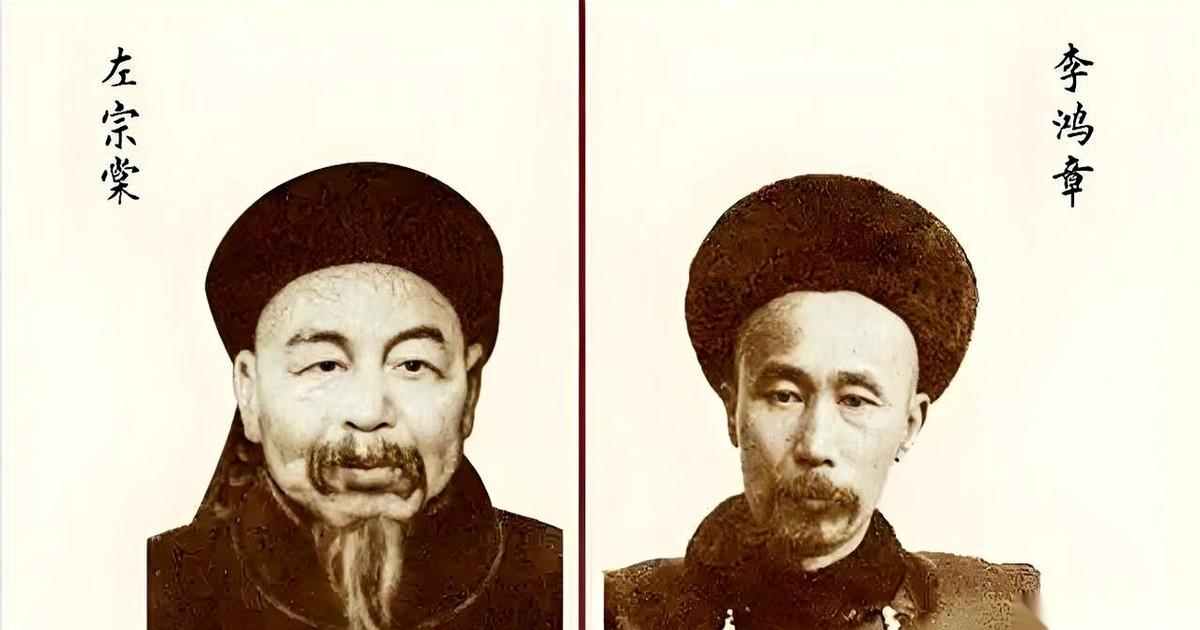

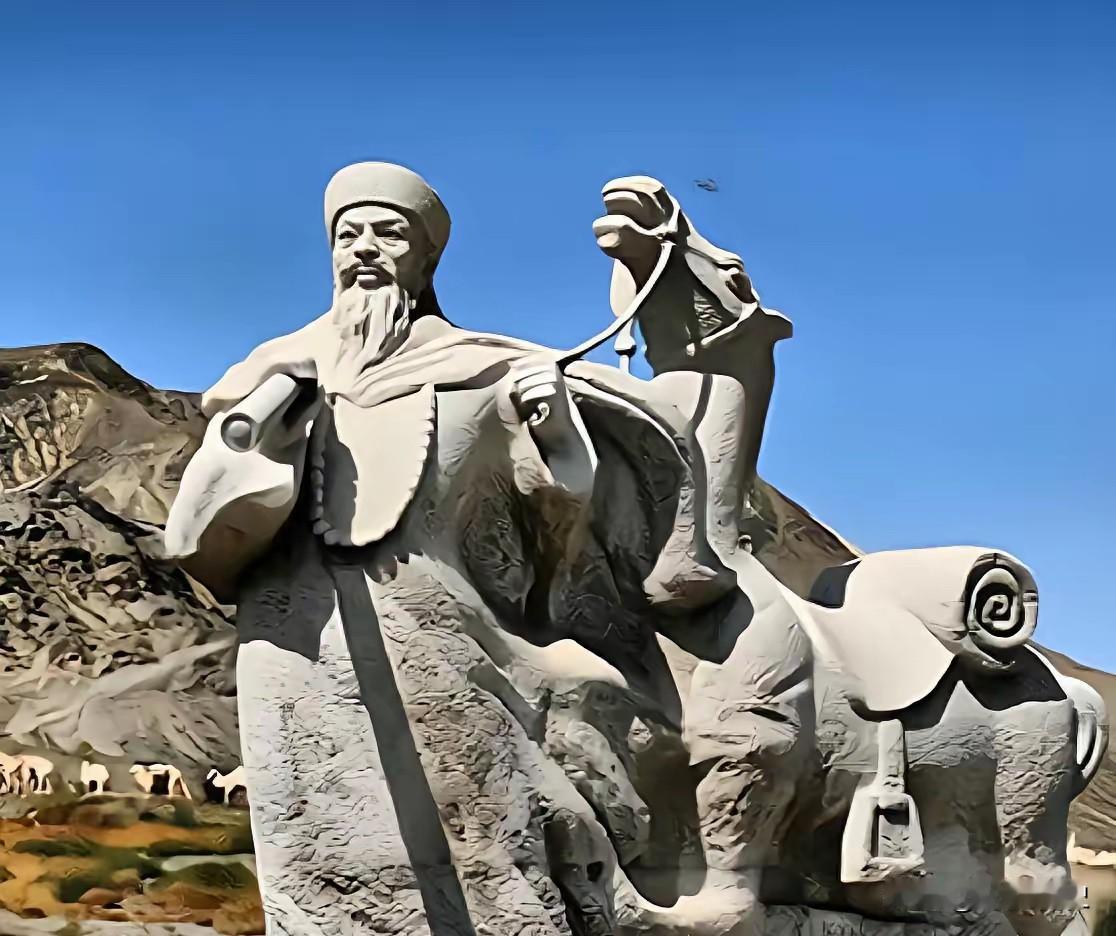

左宗棠去世时,留下的遗产只有三万五千两白银。[给你小心心] 这个数字在当时的高官中显得格外醒目——比他早些去世的曾国藩留有十万两,而李鸿章的家产更是达到千万两级别,作为陕甘总督,他每年的合法收入就超过四十六万两,最终积蓄却不足年收入的十分之一。 “读书不为科名”这条家训,成为左家后人人生选择的重要指引。 他的四个儿子走出了与传统官宦子弟截然不同的道路:长子留学英国后远赴新疆任职;次子钻研医药,常为贫民义诊;四子曾在朝廷任职,辛亥革命后选择隐居,这种不执着于科举功名的家风,在当时颇为独特。 左宗棠对家风的坚持近乎严苛,当发现孙辈有人染上鸦片瘾时,他勃然大怒要执行家法,经众人苦苦求情才作罢,这种对品行的严格要求,为后代树立了做人做事的准则。 到了上世纪五十年代,左家第三代左景鉴已是上海中山医院的副院长,住在复兴中路180平米的房子里,但当国家需要医务人员支援重庆时,他毫不犹豫地举家西迁,将上海的住房完整交还,这个选择,与左家一贯的价值取向一脉相承。 在重庆左景鉴成长为我国著名外科专家,与黄家驷、裘法祖、吴阶平并称外科“四把刀”,即便后来罹患膀胱癌,他仍自制医疗装置坚持工作,术后继续行医二十六年。 左家第四代左焕琛在1995年面临职务调整时,曾因“后代不做官”的家训而犹豫,她的父亲左景鉴给出了建议:“重要的是为老百姓多做实事,”这句话让她放下顾虑,出任公职服务社会。 这个家族的众多成员都在专业领域有所建树:左景伊成为防腐工程专家,左景权在法国从事汉学研究,左焕琮担任清华大学医学院副院长,他们不约而同地选择了专业技术道路,形成了独特的家族传统。 从晚清到现代,左氏家族完成了从官宦世家到专业技术家族的转型,家训的引导、专业精神的培养,以及顺应时代的能力,让这个家族在百余年间始终保持活力。 关于左宗棠的家族故事很多网友展开了热议。 “四代人扎根国内,从晚清重臣到现代医学世家,这种传承太有力量了,特别是左景鉴教授那一代,说走就走支援西部建设,这种家国情怀现在真的少见。” “这才是真正的"富养",左家不给孩子留房产钱财,就逼着后代学真本事,现在很多家长拼命攒钱买学区房,倒不如学学左家培养孩子的独立精神,你看左焕琛院士,没留房子反而成了院士,说明真本事才是铁饭碗。” “左景鉴教授的故事特别打动我,膀胱癌术后自制集尿袋还要去开会,这得有多强的意志力,现在很多人有点小病小痛就喊躺平,看看老一辈专家是怎么对待工作和责任的。” “这种家风培养出来的人才是真厉害,左家后代遍布医学、科研各领域,都是靠实力说话,相比某些靠关系上位的,左家人走路都能挺直腰板,毕竟手艺是自己的,到哪都饿不着。” “最让我感慨的是时间跨度,从1885年左宗棠去世到现在,整整140年,这个家族始终保持着读书人的骨气,期间经历抗战、建国、改革开放这么多风雨,还能坚持"读书不为科名"的家训,太不容易了。” 如果你是该家族的一员,你会选择继承这种"不留房产只传手艺"的家风吗?在现代社会,这种教育方式是否需要调整?欢迎分享你的看法! 信源:《晚清名臣左宗棠曾孙、外科专家左景鉴的一生》