气机升降流行浅谈

而是集百家之所长,以致中和。

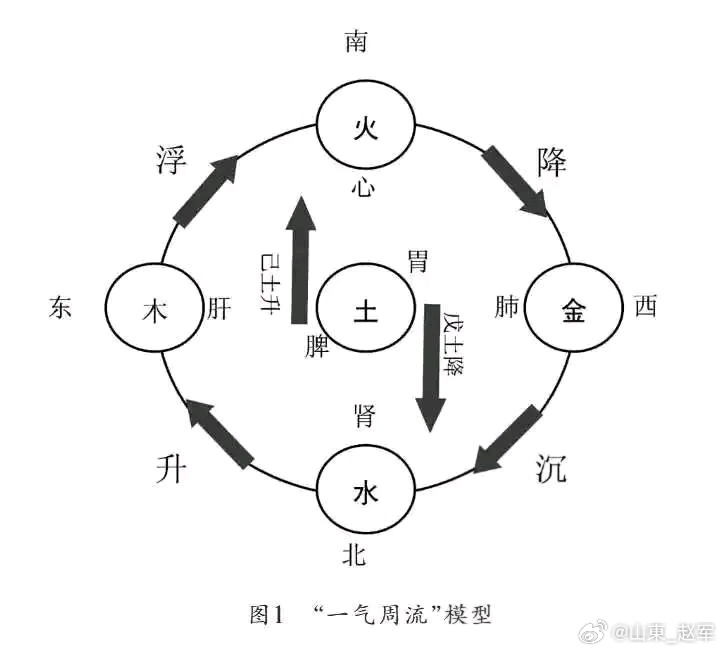

这次我们谈的是下面这张图,还有其他的一些我的理解。

这个是黄元御四圣心源的理论。下面先给出其部分原文:

《四圣心源》·卷一

枢轴运动,清气左旋,升而化火,浊气右转,降而化水。化火则热,化水则寒。方其半升,未成火也,名之曰木。木之气温,升而不已,积温成热,而化火矣。方其半降,未成水也,名之曰金。金之气凉,降而不已,积凉成寒,而化水矣。

……

四象轮旋,一年而周。阳升于岁半之前,阴降于岁半之后。阳之半升则为春,全秋,全降则为冬。春生夏长,木火之气也,故春温而夏热。秋收冬藏,金水之气也,故秋凉而冬寒。土天专位,寄旺于四季之月,各十八日,而其司令之时,则在六月之间。土合四象,是谓五行也。

那么想讲的就是这个一气周流。其实这个图不完整,不单单有五脏,还应该有六腑。无所谓,各位自己画图,乐意画成什么样画成什么样。

先给出几个理解这个图的关键点:中焦枢纽;阴升阳降;左升右降;左肝右肺。

东方甲乙木,南方丙丁火,西方庚辛金,北方壬癸水,中央戊己土。单数为阳双数为阴。

火神派也好黄元御也好,脾胃居中,为升降之枢纽,肝肺为升降之两翼,心肾为升降之两极。这部分内容在《医理真传》开篇就有记载,感兴趣可以去看看。那我们就应该知道升降是这样的:肝脾主升,肺胃主降。细分:肾主升,膀胱主降;肝主升,胆主降;心主升,小肠主降;肺主升,大肠主降;脾主升,胃主降。这些细分,一定是基于左升右降这个大条件下的。

OK,那么这张图都理解完了吧。接下来讲一点需要注意的:我们很容易把自己想象成气代入进去,从肾升肝升心降肺再降肾,这没问题,但是很多人把这个气想象成一个点了,忽略了这个通道是充盈的。什么意思呢,意思是这就像根水管,是满的,左升和右降是相互影响的,正常人左升的同时必然有右降,这样才气机调畅。一般情况下,我们用药去升清,浊气自然会降,比如提壶揭盖的麻黄;我们去降浊气,清气自然也会升,比如推墙倒壁的枳实。

接下来我们再看内经类似的一些描述:

饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行,合于四时五脏阴阳,揆度以为常也。

这就很好玩了,其实跟四圣心源讲的是一回事,也是我接下来要介绍的。这里讲的是土生金和金生水。饮入于胃,从胃开始,消化,上输与脾,其实脾胃位置差不多,就是脾主运化,主升清,于是脾土生肺金,上归于肺;肺在至高之处,要与大肠相表里,需要借助三焦水道,所以讲通调水道,下输膀胱,水谷精微给脾,脾把这些精微上传给肺,肺再通过三焦给膀胱,膀胱依赖膀胱经输布这些精微。当然肺也可以通过肃降作用向内向下各脏腑输送营养。

膀胱经分布很广,膀胱本身又属水,属阳。这个其实在伤寒论中得到了印证:五苓散证,膀胱气化不利,津液不能输布,见口渴。

金生水,肺吸入自然界清气,下纳于肾,以资元气,又将脾转输至肺的水谷精微和津液向内向下布散,下输于肾,成为尿液生成之源。大肠包小肠,小肠的火又来源于心的火,看看,肺包心和心包小肠简直如出一辙。食物残渣经小肠传送到大肠而形成粪便,水液经三焦下渗膀胱而形成尿液。

水生木,肾水宜升,水火既济,维护阴阳平衡,肾阳带动肾水左升生肝;木生火,肝再升生心,四圣心源讲的是肝气温升,积温成热生心,震卦的最上一爻从阴变阳;火生土,心降生脾,脾土又主左升;脾生金,肺金至高,乃下行生肾水,一个闭环;肾与膀胱相表里,肺金生肾水,大肠的部分津液也会通过膀胱排出,所以才能利小便以实大便……总而言之就是五脏六腑相生。

这部分还是好理解,我讲的也不到位,多有缺漏,各位看原文自己画图。我们从肾开始讲用药:

肾水要升,需要用坎中一阳,发出来:桂枝,附子,远志,这些可以去发出肾阳;需要补充能量:附子,淫羊藿,杜仲,熟地,盐杜仲,这些药能补进去,常常一起使用。其他还有什么益智仁,乌药,荔枝核,肉桂这些去兜底,温肾理气散寒……如果是需要发得多,重用桂枝附子生杜仲之类,需要补得多,重用淫羊藿,女贞子,巴戟天什么的。左升生肝,所以我们也常常用补益肝肾的药,就比如杜仲,枸杞子,桑寄生,续断,菟丝子,沙苑子,山萸肉,淫羊藿,小茴香……

肝木这块的用药我原来有篇文章可以去看什么?治肝你只会疏肝?在这里也可以分为补和升两类,但是需要防止肝阳过亢。

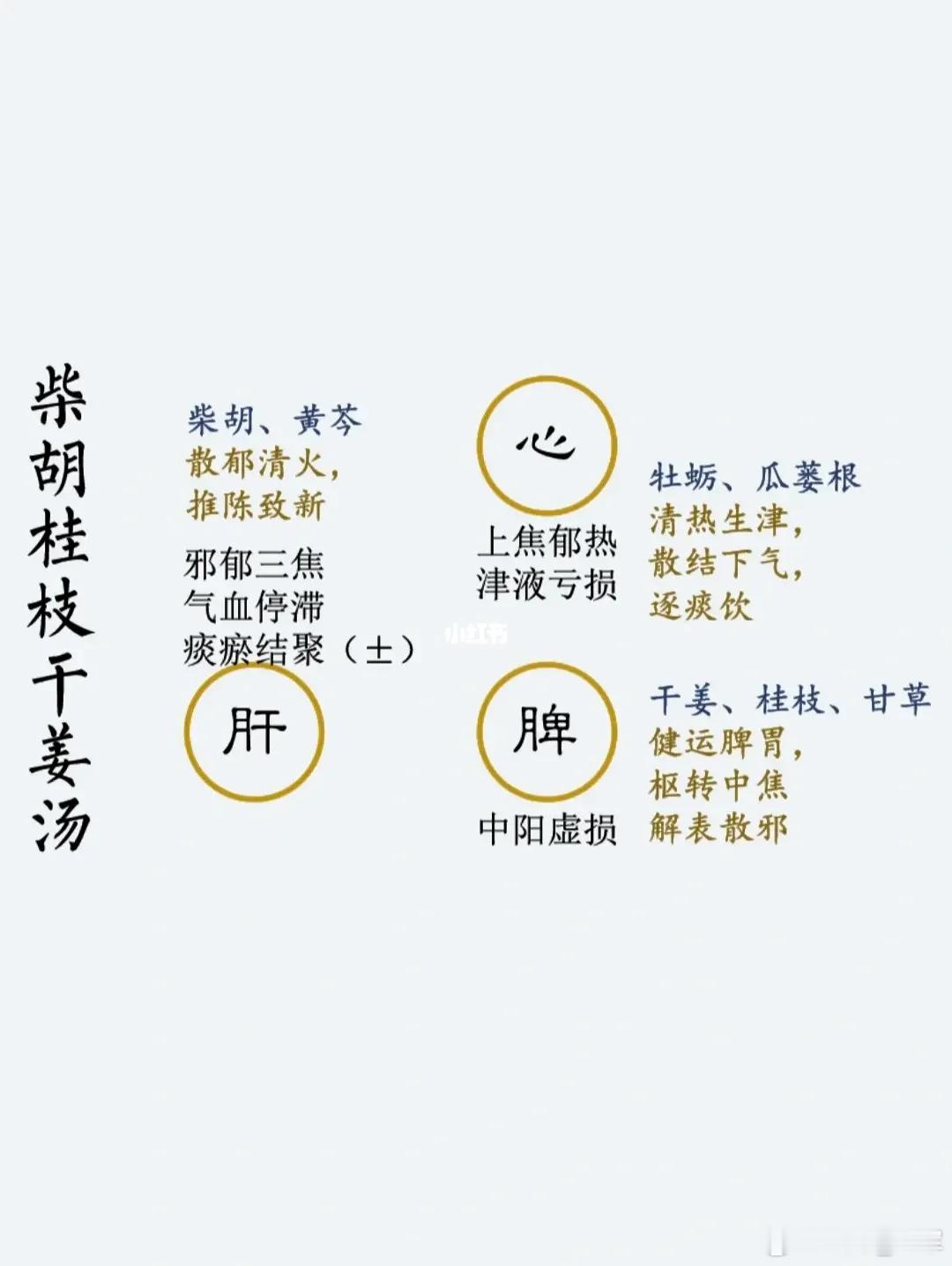

心的用药,一般也是补养和疏通。补养就是那些养血药,养血安神药,补气药,这里我只介绍一些疏通的药。我们说七窍玲珑心,心要开窍,用石菖蒲非常好,再者用桂枝,用丹参,去通,用附子去扫除一切阴寒,强心肾之阳,扶少阴的阳。邪气散,关窍开,得把神安回本位,茯神;心火要下行有麦冬,生地,牛膝,竹叶,玄参,百合……

肺要宣,桔梗,桂枝,荆芥,薄荷,牛蒡子……要降那就白前,半夏,芥子,苏子,枳实,麦冬,天冬,前胡,张锡纯有一些药对也很妙,补气养阴防止上火黄芪加知母,养阴润燥清肺止咳他用山药加牛蒡子,补气止咳防止过亢人参加赭石,详见醴泉饮。