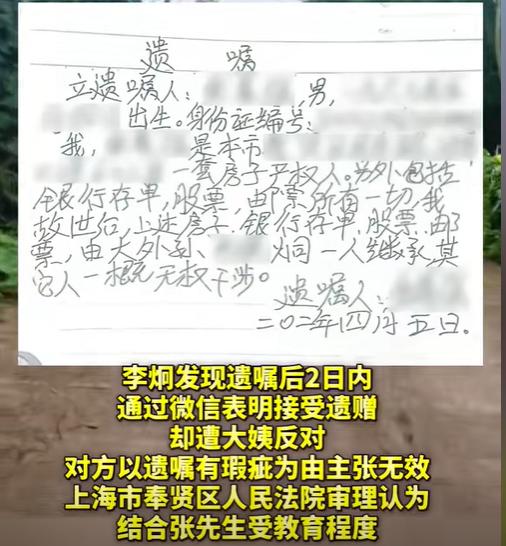

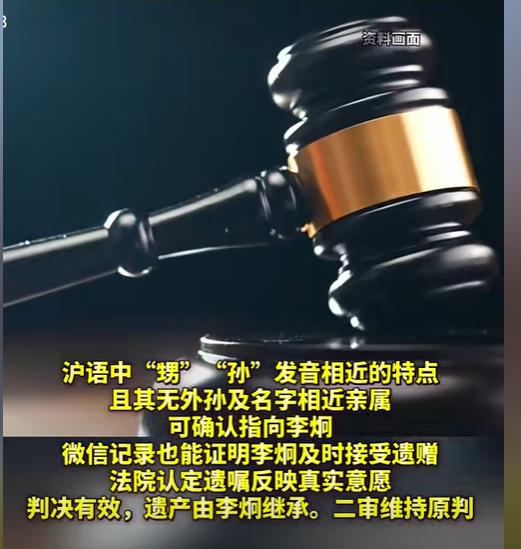

上海,男子去世后,其两位姐姐通过公证分了他的部分遗产。可男子二姐的儿子在整理遗物时,发现了男子留下的一封自书遗嘱,内容是将遗产全部交由这位外甥继承。外甥立即联系了大姨表示接受这份遗赠,但大姨却不同意,认为遗嘱写的是“大外孙”,而不是“外甥”,而且姓名和时间也不对,所以这份遗嘱无效。外甥见协商无果,便将大姨告上了法院。 “大姨,你的意思是这遗嘱上写的‘大外孙’,指的不是我?”李炯没想到,原本代表着他可以继承舅舅遗产的遗书,竟然会遭到大姨的否认。 原来,张先生一生未婚未育,父母也早已去世,所以当他去世后,两位姐姐便通过法定继承程序,合情合理地分割了弟弟的部分遗产。 然而,张先生二姐的儿子李炯,在整理舅舅的遗物时,发现了一封自书遗嘱。上面写着:将所有遗产交由“大外孙”继承。这个发现让他既惊喜,却也不知所措。因为遗嘱中写的并非“外甥”,而是“外孙”,就连他自己的名字“李炯”也被写成了“李烔”,落款日期更是模糊不清,只写着“二〇二年四月五日”。 带着忐忑与期待,李炯第一时间联系了大姨,表示接受这份遗赠。然而,大姨坚决不同意,认为遗嘱中的称谓错误、姓名不准、日期不全,应当视为无效。就这样,一家人因为一张纸,瞬间站到了对立面。 协商无果后,李炯只能将大姨告上法庭。面对遗嘱中的明显“错误”,法官发现,尽管张老先生写的是“大外孙”,但他本人根本没有外孙。在张老先生的亲属中,唯一符合“大”辈分且名字与“李烔”相近的,只有外甥李炯一人。 更值得注意的是,在上海方言中,“外甥”与“外孙”的发音极为相似,考虑到张老先生的教育背景和语言习惯,这种笔误实属情有可原。 而对于日期不全的问题,法院通过遗嘱中提及的房产登记时间等客观证据,推断出了实际书写年份,认定这并不影响遗嘱本身的真实性。 最终,法院援引“误载不害真意”的法律原则,判决这份“有瑕疵”的遗嘱有效,张先生的全部遗产由外甥李炯继承。 在这起案件中,法官的判决恰恰体现了法律的终极目的,是尊重并实现人的真实意愿,而不是拘泥于形式的完美。正因为是亲笔所写,才会出现方言导致的笔误;正因为是普通人写的,才会偶尔写错字、漏写日期。 这也提醒我们,表达爱意与意愿,需要清晰明确。假如张先生生前能够请教专业人士,确保遗嘱表述精准无误,或许就能避免亲人对簿公堂的尴尬。 然而,法律的判决虽然实现了正义,但亲情的修复却需要更多时间和努力。当法庭的判决书送达双方手中时,不知道他们是否会想起,那张被反复争辩的遗嘱,原本承载的是他们的亲人真实的情感寄托。 要知道,再多的财产,也抵不过家人间的理解与包容。而这,或许是张老先生最希望看到的结局。 信源: 杭州网——上海 一男子生前未婚未育,遗嘱错写外甥名字,法院认定有效支持继承。 文│一阳 编辑│史叔