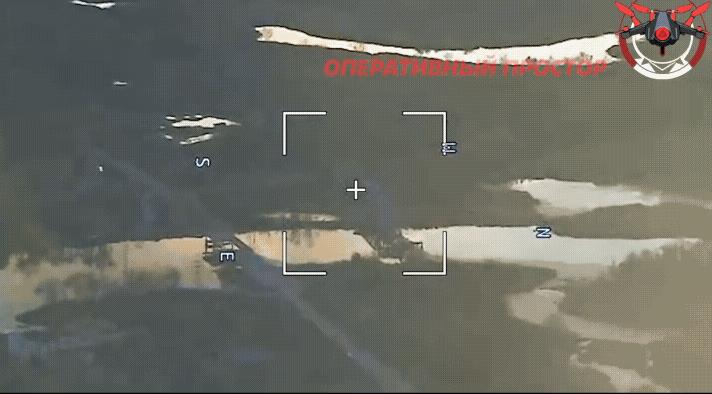

打了个寂寞!乌克兰天塌了,泽连斯基发现俄军武器里,竟有大量来自美、英、德等国的零件。西方国家一边给乌克兰摇旗呐喊,一边却把高精尖的零部件卖给俄罗斯发大财?一边加油,一边递刀,这双标玩得太明显了。 基辅法医鉴定科学研究所的实验室里,总能堆起新的“战利品”。每次俄军空袭结束,专家们就会跑到现场搜罗导弹残骸,拉回来拆解筛选,再用X光和化学测试一一溯源。 地上变形的无人机、导弹整流罩里藏着的秘密,比战场上的胜负更让人心惊。前军事工程师库兹缅科翻着检测报告就直皱眉,2023年底甚至2024年初刚组装的X-101、“伊斯坎德尔”导弹,拆开全是外国货。 泽连斯基在社交媒体上怒喷的数字可不是瞎编的。一枚“匕首”高超音速导弹里塞着96个外国零部件,近500架无人机的零件加起来超过10万个。 美国公司的电子元件钻进了俄军多款导弹和“天竺葵”无人机,英国企业的微处理器管着无人机的飞行控制,德国的元器件也在里面占了不少份额。乌克兰国家反腐败局更细致,查了2800个零部件后发现,94%都来自那些高喊制裁俄罗斯的国家,其中72%直接印着美国公司的标志。 最讽刺的是俄罗斯武器产量的逆势增长。叶尔马克-麦克福尔委员会的报告显示,俄军导弹产量从2022年每月五十枚上下,一路涨到了2023年底的每月一百一十五枚还多。按理说西方制裁都搞了两年,关键零件早该断供,可现实却是俄军武器越造越多,这背后的门道全在供应链的猫腻里。 俄罗斯早就把“曲线救国”玩得炉火纯青。西方企业的生产基地大多不在本土,就说美国模拟装置公司,14%的俄军零件都出自它的设计,但75%的生产车间在泰国、马来西亚这些地方。 这些零件先卖给第三方公司,再经中转悄悄流入俄罗斯,全程绕开明面制裁。亚美尼亚、哈萨克斯坦这些周边国家更是成了“中间商”,近几年从欧美买的军民两用产品蹭蹭涨,转头就大量卖给俄罗斯,完美充当了制裁漏洞的“传送带”。 2023年一年,俄罗斯单靠这种方式进口的零部件就花了222.3亿美元,全砸进了武器生产线。 西方所谓的“严厉制裁”,其实满是窟窿。欧盟喊着要禁售50多种武器关键部件,可连个统一的监督机构都没有,成员国各怀心思。 第十轮制裁讨论时,波兰要全面禁俄合成橡胶,意大利却逼着要延长过渡期,匈牙利直接反对制裁俄核工业,最后只能搞出个折中方案糊弄事。 乌克兰经济安全委员会的胡季克看得透彻,与其没完没了加制裁条款,不如先把现有政策的漏洞堵上。很多西方企业根本管不住自己的产品流向,要么是供应链太复杂跟不上监管,要么就是睁一只眼闭一只眼赚快钱。 面对泽连斯基的质问,西方国家的回应显得格外苍白。英国商业贸易部嘴硬说已经实施了“最严厉制裁”,禁止了所有战场物资出口,但乌军手里的英国产微处理器零件,实打实打了这个说法的脸。 叶尔马克-麦克福尔委员会干脆用“卡夫卡式的荒诞”来形容这场景:乌克兰的盟友送武器让他们防轰炸,转头盟友的零件又成了俄军造炸弹的原料。 更有意思的是泽连斯基曾想拉中国背锅,宣称中方直接提供军援,结果被外交部当场驳斥。连乌方自己都清楚,俄军武器的零部件主要来自美国等西方国家,这种无端指责不过是想逼更多国家加码援助的小把戏。 说到底,西方的“双标”本质是利益算计。一边要靠着对乌援助维持地缘政治优势,一边又舍不得放弃俄罗斯市场的利润,更不想让自家企业因断供遭受损失。制裁政策成了摆样子的“遮羞布”,第三方中转、军民两用模糊界定、企业监管缺位,每一个漏洞都藏着利益交换的影子。 泽连斯基在慕尼黑安全会议上问“普京为什么还能进行下去”,答案或许就藏在那些来自“盟友”的零部件里。这种一边加油一边递刀的操作,不仅让乌克兰的抵抗显得更憋屈,更把西方所谓的“道义支持”撕得稀碎。战场上的子弹没章法,可背后的利益算计,从来都门儿清。