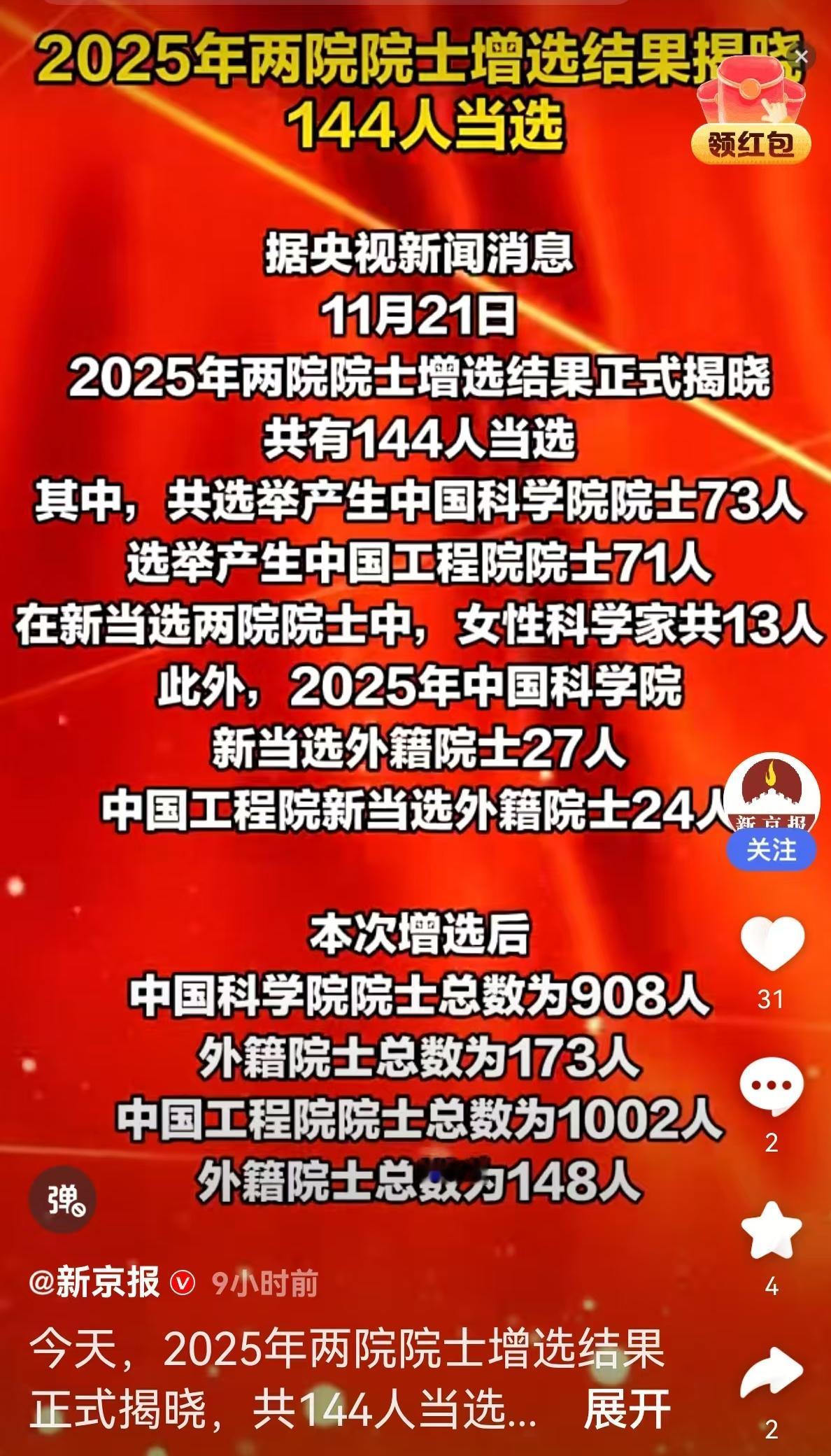

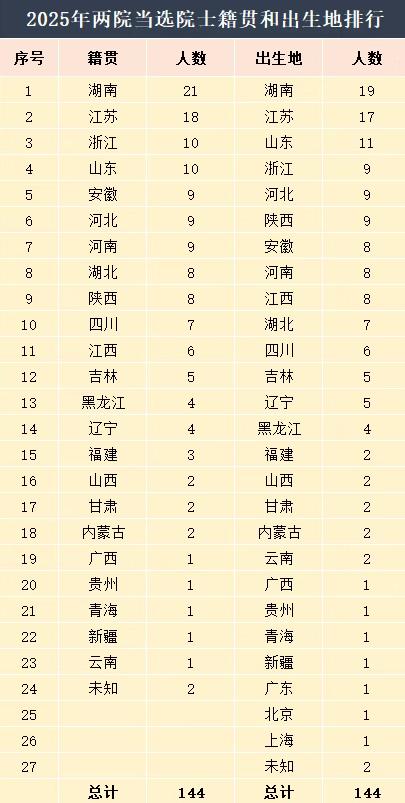

2025年11月21日,一个普通的日子,却因为一份名单的公布而在中国科技史上留下了浓墨重彩的一笔。这一天,中国科学院与中国工程院,这两个中国科学界的最高殿堂,同步揭晓了2025年新晋院士的增选结果。数字是冰冷的,但背后的分量却滚烫人心:73位新科中国科学院院士,71位中国工程院院士,144张新面孔,共同组成了中国科技力量最顶尖的“天团”。在这份星光熠熠的名单中,一个数字格外引人注目——13。这是新当选的女性科学家的数量,其中就包括在神经科学领域取得世界级突破的胡海岚。她们的出现,为这片传统上由男性主导的智慧高地,增添了一抹温柔而坚韧的亮色。 院士增选,每两年一次,每一次都像一场无声的阅兵,检阅着中国科技队伍的精锐与厚度。今年的144人,是从无数默默耕耘的科研工作者中脱颖而出的佼佼者。他们的名字,或许对公众来说有些陌生,但在各自的领域里,他们都是解决“卡脖子”难题的先锋,是攀登科学高峰的勇士。这份名单的公布,不仅仅是一次人事更迭,更是国家科技战略布局的一次清晰展示。它告诉我们,哪些领域正在被重点关照,哪些方向代表着未来的竞争力。 当我们把目光投向这144位新院士,看到的不仅是荣誉,更是他们背后数十年如一日的坚守。实验室里的不眠之夜,田间地头的风吹日晒,计算机前成千上万次的代码调试……这些才是构成“院士”这两个字的真正底色。胡海岚等13位女性科学家的当选,更是一个积极的信号。它打破了“科研是男性专属”的刻板印象,证明了在追求真理的道路上,智慧与毅力没有性别之分。她们的成功,将激励更多年轻女性投身科学,探索未知。 与国内院士增选同样备受关注的,还有外籍院士的名单。2025年,中国科学院新增了27名外籍院士,使总数达到173人;中国工程院则新增了24名,总数增至148人。这些数字背后,是中国科技日益开放的姿态和不断增强的全球吸引力。外籍院士不是荣誉头衔,他们中的许多人都是活跃在世界科技前沿的顶尖学者,是与中国科学家开展实质性合作的伙伴。他们的加入,意味着中国正在更深层次地融入全球创新网络,通过智力引进,为本土的科研生态注入新的活力。 这些来自世界各地的大脑,选择成为中国两院的外籍院士,本身就是对中国科技发展环境的一种认可。他们带来了新的视角、新的方法,也带来了更广阔的国际合作渠道。在一些基础科学和前沿交叉领域,这种跨国界的智慧碰撞,往往能催生出意想不到的突破。可以说,外籍院士的规模和质量,是衡量一个国家科技软实力和国际影响力的重要标尺。如今,中国两院的外籍院士总数已经超过300人,这个数字本身就说明了中国在全球科技版图中地位的提升。 然而,荣耀加身,更意味着责任。院士,在中国不仅仅是一个学术称号,它被赋予了极高的社会期望。公众期待他们能在关键时刻为国家重大科技决策提供真知灼见,期待他们能带领团队攻克最艰难的科学堡垒,期待他们能成为引领社会风尚的“大先生”。这份沉甸甸的期待,是新院士们未来必须扛起的重担。 我们也要看到,院士增选并非终点,而是一个新的起点。如何让这些顶尖人才发挥最大效能,如何为他们创造更好的科研环境,如何建立更加科学的评价机制,让真正的创新者得到应有的尊重和支持,这是比增选本身更值得深思的问题。科学的进步,从来不只依赖于少数天才的灵光一现,更需要一个健康的、能够激发万人创新的生态系统。 2025年的这场院士增选,像一面镜子,映照出中国科技事业的现状与未来。有令人振奋的成就,有不断壮大的队伍,也有日益开放的国际视野。144位新院士,加上51位新外籍院士,他们共同构成了中国科技迈向未来的新引擎。他们的故事,是关于坚持、关于突破、关于奉献的故事。这些故事,比任何华丽的辞藻都更能激励人心。 对于普通人来说,这份名单或许遥远,但它与我们每个人的生活息息相关。从手机芯片的创新,到新药的研发,从应对气候变化,到探索宇宙奥秘,背后都有这些科学家的身影。了解他们,就是了解我们这个时代进步的动力源泉。2025年11月21日,我们记住了这个日子,记住了这些名字,更记住了他们所代表的那种探索未知、服务国家的科学精神。这,或许才是这份名单带给社会最宝贵的财富。 以上内容仅供参考和借鉴