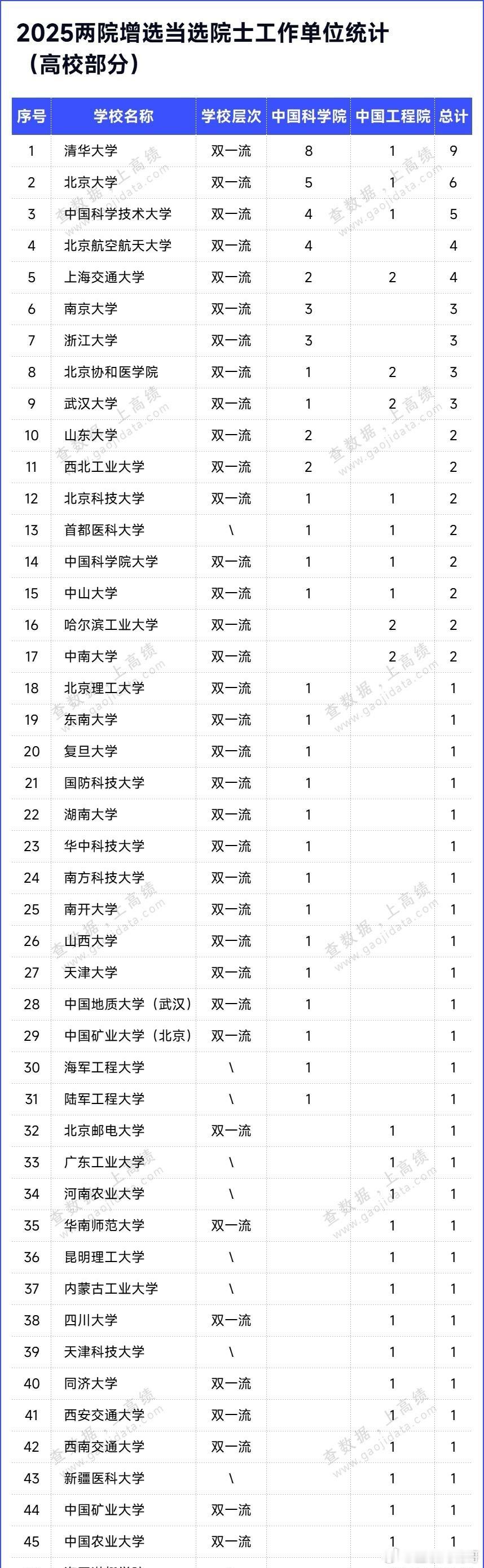

一场无声的海啸,正沿着时间的海岸线,向中国的教育体系奔涌而来。它不是由水构成,而是由一个个空缺的座位,一间间安静的教室组成。多位专家近日发出的警告,听起来像是一个遥远的预言,但预言的倒计时已经开始。中国学龄人口,正呈现出一种依学段递推的“排浪式”下降趋势。这第一波浪潮,已经拍打在小学的岸边,接下来,它将毫无悬念地冲向初中、高中,最终在七年后,以雷霆万钧之势,撞击高等教育的堤坝。 这并非危言耸听。教育部最新的数据冰冷而确凿:小学在校生数量已在2023年达到顶峰。这意味着,从这一刻起,小学的生源将进入一个长期的下降通道。紧随其后的是初中,拐点预计在2026年到来。然后是高中,在2029年。最后,这场多米诺骨牌的终点,将是高等教育,它的“审判日”定在2032年。广西师范大学贺祖斌教授的团队,用人口预测软件勾勒出了一幅更为清晰的未来图景:2038年,中国高等教育将迎来一个历史性的“生源拐点”,而到了2050年,本科招生人数,可能会比峰值时期锐减43%。 43%,这是一个足以让任何大学校长夜不能寐的数字。它意味着,未来大学校园里的热闹景象将成为历史。为了理解这个未来,我们不妨将目光投向我们的邻国,韩国。那里正在上演的,就是一部关于教育“过剩”的残酷现实主义电影。2023年,韩国有14所大学的26个专业,遭遇了“零报考”的尴尬。想象一下,一所大学精心准备了一个专业,却连一个申请者都没有,这是何等的绝望。首尔的大学甚至预测,到2046年,全国380余所高校将有一半以上被迫关闭。韩国地方大学的招生海报贴满了地铁站,从“入学赠送iPhone”到“零分录取”,这些看似荒诞的促销手段,在汹涌的少子化趋势面前,就像投向沙漠的水滴,瞬间蒸发。 更吊诡的是,韩国大学招生名额,比高中毕业生数量多出了整整4万个。这意味着,这场招生的“饥饿游戏”,从一开始就注定了结局。日本和台湾地区的情况同样不容乐观。日本的惠泉女子学院等高校陆续宣布停招,台湾的淡江大学则被迫将西班牙语系、法语系合并为“欧语学系”,以求生存。这些镜像,如同一个个清晰的预兆,预示着大陆高校即将面对的未来。 教育生态链的崩塌,往往是从最脆弱的环节开始的。2025年起,中国多地已经出现了小学因招不到学生而停办的现象,教师编制缩减的齿轮,开始缓缓转动。这仅仅是开始。当2032年高等教育学龄人口见顶时,高校将面临一场双重绞杀:一方面是生源总量的急剧萎缩,另一方面是生源质量的剧烈分层。贺祖斌团队的测算显示,2038年后,高等教育的生源供给缺口,可能扩增至1171万人。这个数字是什么概念?它相当于清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等上百所顶尖名校,十年招生量的总和。 可以预见,未来的大学招生将出现一种撕裂的局面。顶尖学府,依然可以保持“掐尖”录取的从容,它们的门槛或许会更高。而大量的地方院校、民办高校,以及那些所谓的“冷门专业”,将面临生存危机。某些专业,或许会像台湾高校那样,出现超过60%的招生缺额率。到那时,高校将不得不做出痛苦的选择。合并,如同器官移植,会引发剧烈的“排异反应”,不同学校文化的冲突、师资的冗余,都是棘手的问题。而裁撤专业,则意味着某些知识谱系的断裂,对人类知识的传承是一种损失。 危机之中,是否也孕育着转机?当台北某私立大学的教务主任,在档案室里默默销毁停办专业的教学资料时,新的思路也在酝酿之中。延长义务教育年限至高中阶段,让高中教育也成为免费普及的国民教育,这或许能缓冲一部分冲击。大力发展“银发族”的终身教育,将大学校园向所有年龄段的人开放,让校园成为一个终身学习的中心。推进职业教育与普通教育的融通,打破唯学历论的桎梏,让学生拥有更多元的发展路径。这些政策的组合拳,或许无法逆转趋势,但至少能延缓冲击的力度。 韩国政府正试图投入1000亿韩元,打造一批小而精的“全球化大学”。日本筑波大学校长永田恭介则提出了“少而精”的办学思路,不再追求规模,而是追求质量和特色。这些邻邦的试错经验,都值得我们深入研究和借鉴。 高校的黄昏,或许也是晨星初现的时刻。当广西师范大学的预测模型在屏幕上闪烁着刺眼的红光时,在某个偏远的乡村小学里,一位老师正带着为数不多的留守儿童,大声朗读着课文。人口结构的巨轮,其转向的力量非人力所能阻挡。但教育这艘承载着民族未来的大船,依然可以调整自己的风帆。真正的危机,从来不是因为没有了学生,而是因为失去了面对变化、主动求变的勇气。未来大学的形态,或许将与我们今天所熟知的截然不同,它可能更小、更精、更开放,也更贴近社会真实的需求。这场即将到来的风暴,对所有教育工作者来说,既是挑战,也是一次重塑自我的契机。 以上内容仅供参考和借鉴