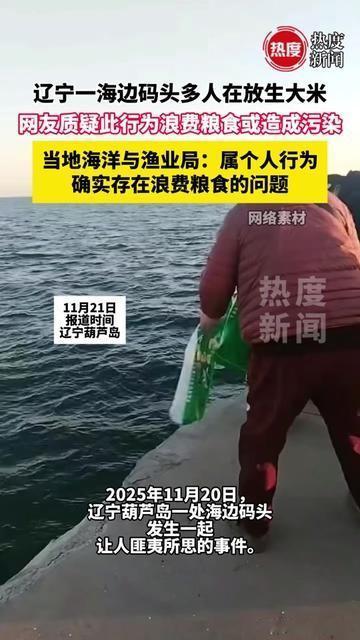

“活久见!”辽宁葫芦岛,一女子去海边游玩,突然看到好几个人在往海里倒东西,本以为他们是在喂鱼,结果走近一看,竟然是往海里倒大米,听他们嘴上不停地碎碎念,才明白过来,这是“放生”大米呢!网友:这是认真的吗? 女子姓赵,那天带着孩子去兴城海滨浴场赶海,海风裹着咸湿的气息,沙滩上满是嬉闹的游客。她正弯腰给孩子捡贝壳,眼角余光瞥见远处礁石旁围了五六个人,手里都拎着鼓鼓囊囊的编织袋,正一趟趟往海里倾倒白色颗粒。“一开始以为是渔民喂鱼的饲料,”赵女士说,走近了才看清,那些白色颗粒竟是整粒的大米,有些袋子还没开封,直接被撕开一道口子,大米顺着海水漂得老远,海浪一卷,就变成了浑浊的米浆。 “阿弥陀佛,愿众生平安。”其中一位中年大姐一边倒,一边双手合十默念,身边的几个人也跟着低声祈福,神情格外虔诚。赵女士忍不住上前问:“大姐,往海里倒大米也是放生吗?”对方看了她一眼,认真回答:“是啊,这是积德行善,让海里的生灵都能吃饱,也算给家人积福报。”赵女士听得哭笑不得,刚想再说点什么,就被身边的大哥拦住:“你不懂,心诚则灵,别打扰我们行善。” 周围的游客也纷纷围了过来,有人拿出手机拍照,有人小声议论。“活这么大第一次见放生大米的,海里的鱼吃大米吗?”“这一袋大米不得几十块,倒进去不都浪费了?”还有经常来赶海的大爷摇头:“海水这么咸,大米泡在里面很快就会腐烂,不仅喂不了鱼,还得污染海水。”说话间,已经有几袋大米被倒完,礁石旁的海水泛起一层白色泡沫,远处的海鸟闻到气味飞过来,啄了两口就又飞走了。 这种看似“行善”的行为,其实暗藏生态风险。国家海洋环境监测中心2024年发布的《近岸海域生态环境风险报告》显示,盲目放生是导致近岸海域污染的重要因素之一,未经处理的粮食类物质进入海洋后,会在短时间内分解发酵,消耗水体中的溶解氧,同时产生氨氮等有害物质,导致局部海域水质恶化,严重时会引发赤潮,威胁鱼虾、贝类等水生生物的生存。更关键的是,大米并非海洋生物的天然食物,多数海洋生物无法消化吸收,反而可能因误食膨胀的大米导致肠胃堵塞。 辽宁省海洋与渔业厅的工作人员曾多次提醒,根据《水生生物增殖放流管理规定》,任何单位和个人开展水生生物增殖放流活动,都必须使用合法来源、符合生态要求的苗种,禁止放流外来物种或不适宜放流的物质。而放生大米这类行为,不仅不符合规定,还会对海洋生态造成负面影响。“很多人放生的初衷是好的,但缺乏基本的生态知识,反而好心办了坏事。”海洋生态专家解释,真正的生态保护,是尊重自然规律,而不是仅凭主观意愿盲目行动。 赵女士把这段经历发到网上后,很快引发热议。有网友调侃:“下次是不是还要放生面条、馒头?”也有网友严肃指出:“行善不能没有底线,生态保护容不得半点盲目。”还有法律界人士表示,若盲目放生行为造成严重生态污染,相关责任人可能会面临行政处罚。其实,类似的盲目放生案例并不少见,有人往河里放生巴西龟,有人往山上放生蛇类,这些行为都曾对当地生态造成不同程度的破坏。 放生的本质是敬畏生命、保护自然,但这份善意必须建立在科学认知的基础上。没有科学指导的放生,不仅无法达到“积德”的目的,反而会成为生态环境的负担。我们不能用“心诚则灵”替代科学常识,更不能让善意变成破坏生态的借口。真正的行善,是遵守自然规律,是在保护生态的前提下传递善意,这样才能让人与自然和谐共生。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。