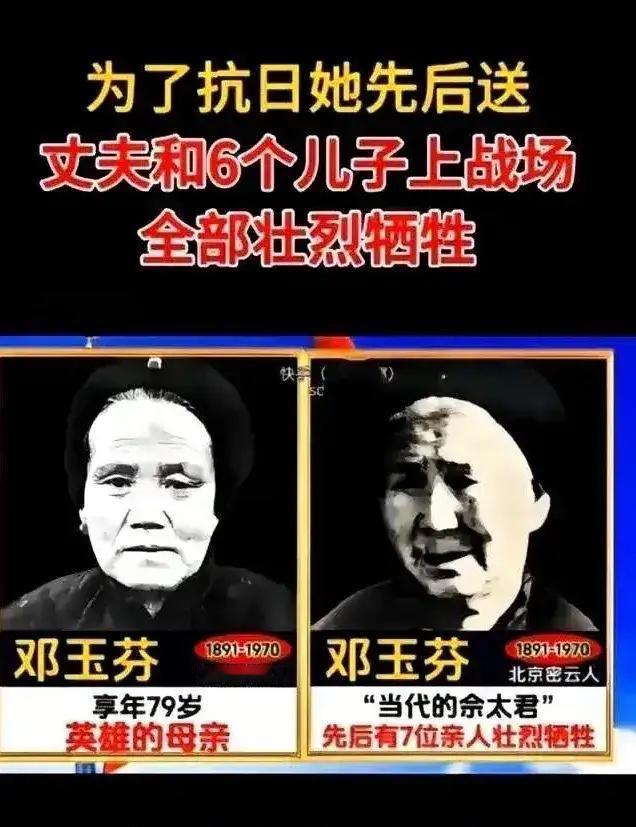

1949年秋天,密云猪头岭村的邓玉芬正在地里收红薯。58岁的她腰弯得很低,手上全是泥,突然听见有人喊:“你家永兴回来了!” 邓玉芬拔腿往家跑,六年了,她以为七个儿子全死在战场上,现在有人说老三回来了?会不会是哪个骗子冒充的? 红薯藤绊住了她的裤脚,她一把扯断,脚下的布鞋沾满泥土,跑起来一滑一滑的。腰上的旧伤是早年挑担子落下的,此刻被风一吹,疼得钻心,可她顾不上揉,只顾着往前冲。六年里,这样的“好消息”她听过三次,每次都是空欢喜——1944年,有人说见过老二,她翻山越岭找了三天,只找到一具穿着儿子旧军装的遗体;1946年,有人带话来说老四还活着,最后发现是同名同姓的战士;1948年,老五牺牲的噩耗传来,她在地里哭晕过去,醒来后还是咬着牙把庄稼收完了。 家门口已经围了不少乡亲,有人踮着脚往里看,有人低声安慰着蹲在门槛上的老伴。邓玉芬推开人群冲进去,就看见院里站着个穿灰布军装的年轻人,身形消瘦,左臂空荡荡的,袖口挽着,露出结痂的伤口。他背对着门,正在给老伴递什么东西,听见动静转过身,脸上满是风霜,眼神却带着熟悉的光亮。 “娘……”年轻人喊了一声,声音沙哑得像被砂纸磨过。 邓玉芬的脚步顿住了,浑身的力气仿佛被抽干。她盯着年轻人的脸,那眉眼像极了年轻时的自己,尤其是眼角那颗小小的黑痣,和老三永兴小时候一模一样。可她还是不敢认,伸出颤抖的手,想去摸他的脸,又怕一碰到就碎了。“你……你真是永兴?” 年轻人点点头,快步走上前,扑通一声跪在她面前,泪水夺眶而出:“娘,是我,我回来了!”他从怀里掏出一个磨得光滑的桃木梳,“这是您当年给我梳辫子的梳子,我一直带在身上。” 那把梳子是邓玉芬用了十几年的老物件,当年永兴参军时,她连夜在梳子上刻了个“安”字,塞进他的背包。邓玉芬接过梳子,指尖抚过那个模糊的“安”字,眼泪终于忍不住掉了下来,砸在年轻人的手背上。“我的儿啊……你可算回来了!”她抱住永兴,瘦弱的肩膀剧烈地颤抖着,六年的思念、担忧、痛苦,在这一刻全部爆发出来。 乡亲们都红了眼眶,有人悄悄抹眼泪。大家都知道,邓玉芬这六年过得有多难。1943年,冀东抗日根据地号召参军,她二话不说,把大儿子、二儿子、三儿子送上了战场。第二年,四儿子、五儿子主动报名,她摸着他们的头说:“去吧,保家卫国,娘等着你们回来。” 可战争是残酷的。大儿子牺牲在平北战场,二儿子失踪在黄土岭战役,四儿子倒在了辽沈战役的冲锋路上,五儿子、六儿子、小儿子相继牺牲的消息,像一把把刀子扎在她心上。她没有垮,白天带着老伴种地、纺线,支援前线,晚上就坐在油灯下,给活着的儿子们缝补衣裳,哪怕知道他们可能再也穿不上。 永兴告诉娘,他在1948年的一次战斗中被炮弹炸伤了左臂,昏迷后被老乡救了下来,后来辗转到了后方医院。因为伤势严重,左臂没能保住,他在医院养了一年多,直到新中国成立,才打听着回了家。“娘,对不起,我没能照顾好弟弟们。”永兴哽咽着说,他在医院里听说了弟弟们牺牲的消息,好几次想回来,可身体不允许,只能在心里默默惦记着娘。 邓玉芬摸着儿子空荡荡的袖管,心疼得直掉眼泪,却还是安慰他:“回来就好,回来就好。你活着,就是给娘最好的安慰。”她起身去灶房,把家里仅有的几个鸡蛋炒了,又蒸了一锅红薯,看着儿子狼吞虎咽的样子,脸上露出了六年来第一个真正的笑容。 从那以后,永兴就留在了娘身边,帮着种地、做家务,村里有什么事也主动帮忙。邓玉芬常常坐在院里,看着儿子忙碌的身影,又想起那些牺牲的儿子们,眼眶就会湿润。可她从不抱怨,她总对乡亲们说:“我的儿子们是为国家死的,值!没有他们的牺牲,就没有现在的好日子。” 1956年,邓玉芬被评为“全国爱国拥军模范”,在北京受到了表彰。有人问她,七个儿子牺牲了六个,后悔吗?她坚定地说:“不后悔!只要国家需要,我还会送儿子参军。”她的事迹传遍了全国,人们都称她为“当代佘太君”,她用一个母亲的无私与伟大,诠释了什么是爱国情怀。 1970年,邓玉芬安详离世,享年79岁。她的墓碑上没有华丽的辞藻,只刻着“爱国拥军模范邓玉芬之墓”。如今,猪头岭村的人们还在传颂着她的故事,村里的孩子们都知道,有一位伟大的母亲,为了国家,献出了自己的七个儿子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。