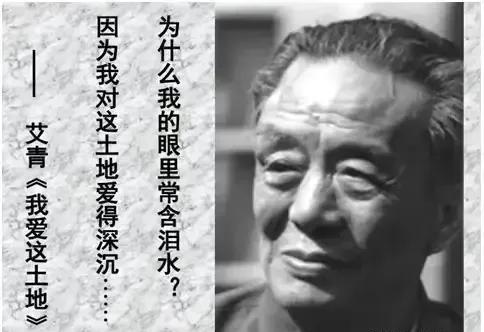

1936年,艾青结婚第二年,爱上了15岁的学生张月琴。三年后张月琴要离开,艾青竟然跪下,吻着张月琴的手说:“我不能离开你,我不想活了,你要走,我就跳下去”,说完,他便做出要跳湖的样子。 1936年,常州女子师范的讲堂浮动着粉笔灰的颗粒。 艾青抬眼望向第三排靠窗的座位,十五岁的张月琴正用蓝布旗袍裹着单薄肩头,阳光穿过玻璃窗,将她额前碎发染成流动的金线。 这个穿红绳扎马尾的少女,让讲台上的诗人第一次尝到心脏漏拍的滋味。 她永远坐得笔直,笔记在毛边纸上飞驰如蝶。 艾青的教案总多出几页批注,那些即兴创作的诗句,最终都化作她作业本上鲜红的圈点。 暑气蒸腾的七月,张月琴攥着小藤箱走向月台,白短衫被汗水洇出深色痕迹。 临别时,她解下颈间细银链塞进他掌心:“借老师戴两月,开学还我。” 这截金属,从此成了艾青整个夏天的刑具。 新婚妻子张竹如发现银链时,艾青谎称是湖边所购。 当九月的校园不见那抹蓝布身影,他攥着被汗浸透的调职令,在教务处冰冷的“已转学”通知前浑身发抖。 苏州的青石板沁着寒意。 艾青按信址找到女师,铁门紧闭的校园里,门卫说写生队去了耦园。 假山洞的滴水声像倒计时的钟摆,他撞见张月琴灰布裙下瘦削的脚踝,那双洗得发白的布鞋正无意识刮擦青苔。 “我娘不让我再见你。” 她低头用鞋尖画圈,睫毛在阴翳里颤动如濒死蝶翼。 而艾青将银链钥匙放进她脚背,在骤雨突降时,他嘶哑的“跟我回杭州”被雨丝绞碎,而她转身塞来的画板。 1939年早春的桂林车站,剪了短发的张月琴拖着贴满标签的藤箱,灰色大衣下摆扫过积水的月台。 当检票口的喧哗逼近,艾青猛然拽她到角落,撕掉一半的车票。 “到长沙就下,别送了。” 她递还残票的姿势像递出断头台令牌。 艾青突然跪地,额头抵住她手背的力道几乎要嵌进骨肉。 喉间滚出破碎誓言:“我不能离开你,不想活了,你要走,我就跳下去。” 他真翻身跃上月台栏杆,黑漆漆的轨道在脚下张开巨口。 碎石的反光刺进瞳孔时,张月琴抓住他大衣后摆的指甲已掐进呢料:“你别闹!” 列车员刺耳的汽笛中,她掰开他三根手指,冰凉的唇突然印上他手背。 这记轻如雪落的吻,成了艾青余生反复灼烧的烙印。 桂林的重逢点燃燎原之火。 张月琴改名韦嫈奔赴贵阳求学时,艾青的跪求演变成更决绝的姿态。 他回到浙江老家,将全部积蓄推给原配张竹如:“这婚我必须离。” 1936年6月的结婚证墨迹未干,战火已烧向江南。 夫妇俩拖着四个孩子在轰炸间隙辗转迁徙,韦嫈抱着幼子在防空洞哼童谣的画面,曾是艾青诗稿里最温暖的注脚。 北平解放那年,他们在东城区分到带院落的平房,海棠花开时,邻居都说这对诗人伉俪羡煞旁人。 可惜好景不长。 当韦嫈眼角的细纹取代少女的灵动,艾青握她的手日渐生出左手握右手的麻木。 作家协会的笔会上,二十三岁的高瑛含着泪诉说不幸婚姻时,诗人枯竭的情感荒漠突然涌入甘泉。 1955年,东城院的的海棠果砸在青石板上。 韦嫈捏着匿名信冲进作协会议室,撞见艾青为高瑛拂去肩头落花的亲密姿态。 这场对峙以法庭调解收场,艾青净身出户,韦嫈分得半数藏书。 离婚判决书下达那天,艾青在胡同口拦住搬家卡车。 韦嫈抱着最小的孩子回望,看见诗人手中紧攥的,正是当年苏州耦园里那幅未完成的睡莲素描。 “当年你为我跳下月台,如今我为别人跳进火坑。” 卡车启动时,韦嫈的诅咒随风飘散。 1996年北京医院的消毒水气味里,弥留的艾青反复摩挲床头柜抽屉。 等护士后来发现,里面整齐叠放着褪色的蓝布旗袍碎片、断裂的红头绳,以及泛黄的睡莲素描。 那个曾被他称作“没做完的梦”的未完成画作。 而在海峡彼岸,韦嫈的书桌上始终摆着桂林车站的旧车票。 女儿在整理遗物时,发现母亲在日记本扉页写着:“他用膝盖换来的婚姻,终究跪不到白头。” 这位歌颂土地的诗人,曾为留住爱人跪碎知识分子的脊梁。 这位书写光明的文人,亲手熄灭过枕边灯火的温暖。 历史从不审判灵魂的裂缝。 当我们在教科书里朗诵《大堰河》,在纪录片里仰望诗坛巨星时,桂林车站月台上那个跪地嘶吼的身影,始终是艾青传奇中最刺眼的污痕。 他用尊严兑换的爱情,终究在岁月里锈蚀成标本,供后人辨认爱与疯癫的模糊边界。 主要信源:(人民资讯——艾青在常州青果巷当过教师 中国新闻网——艾青夫妻首部合集出版 高瑛用诗歌怀念丈夫往事)