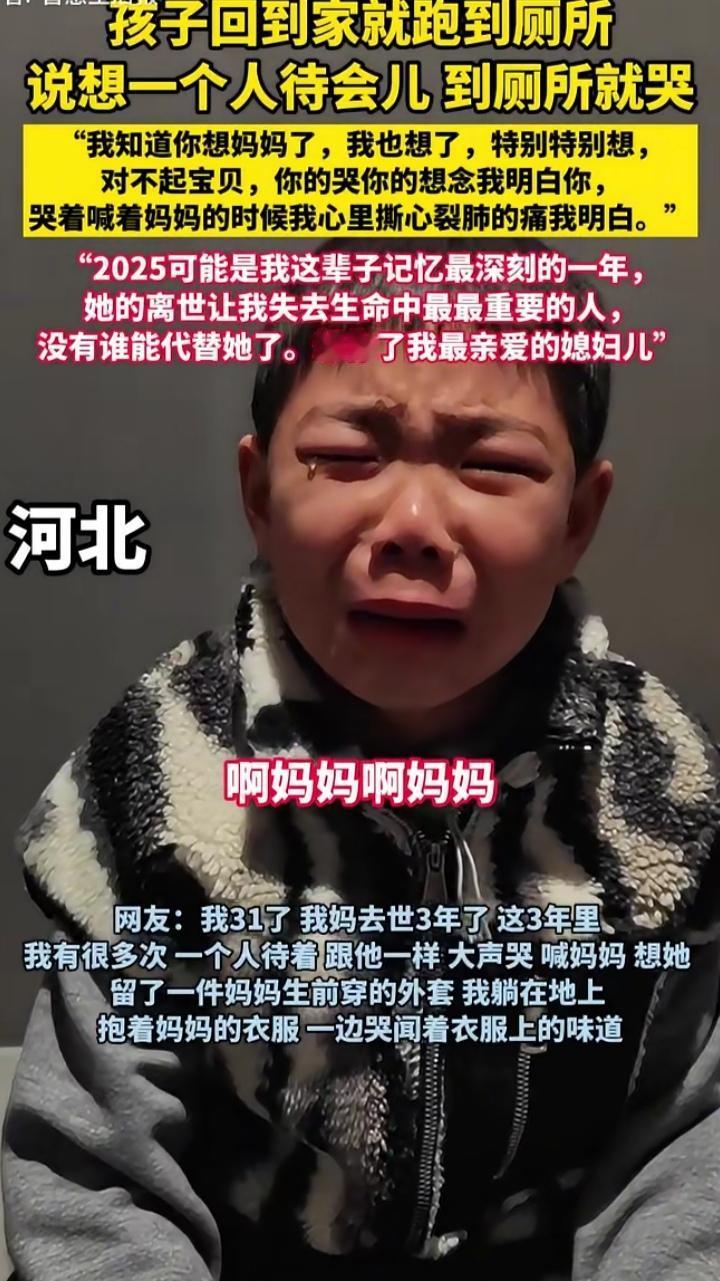

抽油烟机终于停止轰鸣, 瓷砖的反光里, 蹲着一个缩小的夜晚。 他拒绝拥抱, 把呜咽按进湿润的缝隙—— 那里刚流过滚烫的盐。 父亲举着发光的矩形框, 颤抖的镜头: 在捕捉陨石坠落的尾迹。 原来最痛的瞬间, 是哭声长出棱角, 却找不到投奔的墙壁。 褪色围裙还在门后飘荡, 冰箱贴字母, 拼写未完成的早餐。 原来妈妈这个词, 是孩子含在嘴里, 舍不得融化的最后一块蜜。 二月病历单翻动的声响, 折叠成星星。 现在他学会在厕所, 用流水声掩护海啸。 而父亲在门外, 用烟蒂复刻另一座孤岛。 原来思念有瓷器的纹理, 越温暖越易碎。 当两座火山互相掩埋岩浆, 大地才懂得, 最深的爱是允许悲伤, 拥有自己的形状。 这个家开始学习用缺口盛汤, 在妈妈常坐的位置, 摆放新鲜鸢尾。 而所有来不及长大的亲吻, 都变成枕头上, 微微隆起的山脉。 昨夜她又来到梦中, 指尖仍带着洗衣粉的香气。 原来逝者从未离开, 只是改用静脉的颜色, 在亲人眼底, 继续灌溉玫瑰。 而春天终会弯下腰来, 在这片被泪水浇透的土壤, 孩子是母亲留下的, 另一只眼睛—— 当他终于学会在阳光下流泪, 父亲锈蚀的喉咙里, 突然飞出成群白鸽。 纵使最沉重的冰雪, 也压不碎种子的朝向。 你看晨光正顺着他的睫毛, 修建通往云端的阶梯。 而母亲离去时留下的空缺, 恰是光, 最早抵达的地方。