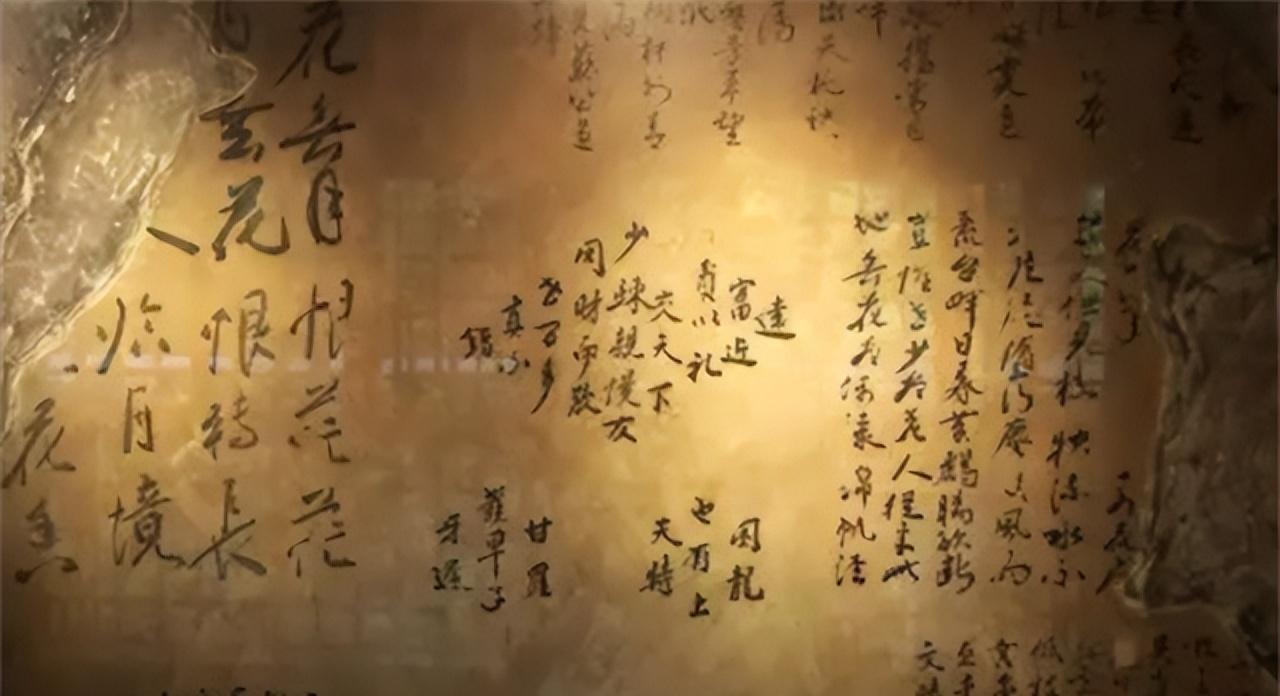

1182年冬天的台州大牢,寒气像针一样扎进骨头。 严蕊被两个狱卒死死按住,单薄的囚衣被扯到腰间,冰冷的地砖贴着她的胸口,藤条落下来时,她咬着牙没吭一声。 她知道他们想要什么一份承认和唐仲友有私情的供词,可那支用来弹《如梦令》的手,怎么能去写违心的字。 严蕊不是生来就该待在乐籍里的。 小时候家里穷,她被送进教坊司学弹唱,学着对达官贵人笑,学着把委屈咽进肚子。 那时候的乐籍女子,就像被钉在名册上的物件,官府宴饮要去陪酒,官员应酬要去献艺,连嫁人都只能嫁同样身份的人。 她以为这辈子就这样了,直到遇见唐仲友。 遇见唐仲友那年,严蕊已经能把《如梦令》唱得让满堂客人掉眼泪。 这位台州太守没把她当玩物,反而坐在她对面听她弹琴,问她“想不想回家看看母亲”。 后来他真的上书朝廷,说要为她赎身,周围人都说他疯了,官员给乐籍女子脱籍,这不是跟礼教对着干吗?可他硬是顶着压力办成了,她拿着官府发的“良民册”回家时,母亲摸着那纸文书,手一直在抖。 朱熹来浙东巡按的时候,谁也没想到他会揪着严蕊不放。 这位理学大家看不惯唐仲友那套“经世致用”的学说,更看不惯他为一个乐籍女子“坏了规矩”。 于是弹劾奏章里,“严蕊与太守通奸”成了最扎眼的一条。 在那个年代,拿女子的名声当武器,似乎比什么都管用。 她就这样成了官场斗争的靶子,从良民又被拖回了大牢。 大牢里的日子比想象中难捱。 藤条抽在背上,血顺着地砖缝往下淌,狱卒逼她承认和唐仲友有私情,她只是摇头。 母亲被带来劝她,哭着说“认了吧,活着比什么都强”,她握着母亲的手说“我不能瞎说,坏了唐大人的名声,也丢了自己的良心”。 后来岳飞的儿子岳霖接任,看到卷宗里她的供词,叹了口气说“这女子骨头真硬”。 出狱后严蕊没再回官府应酬的场合。 唐仲友已经被贬官,她拿着那首《卜算子》回乡,“不是爱风尘,似被前缘误”,字里行间都是释然。 后来她嫁了个普通书生,每天纺纱织布,偶尔教邻居家的小姑娘认字。 有人问她后不后悔,她指着院里的山花说“你看这花开得多好,插满头的时候,谁还管我从哪儿来呢?”我觉得,她最难得的不是反抗了谁,而是在那个把人分三六九等的年代,她始终没把自己当物件。 后来有人在旧书堆里发现严蕊的《卜算子》手稿,墨迹里还能看出当年的泪痕。 那“山花插满头”的心愿,她后来真的实现了在乡下的小院里,她每天摘几朵野花插在鬓角,不用再对谁强颜欢笑。 一个女子,能在乱世里守住自己的良心和念想,这就够了。